Fake News del mainstream: Le testate giornalistiche USA hanno subito la loro più umiliante disfatta da tempo: ora rifiutano qualsiasi trasparenza su ciò che è successo [G. Greenwald]

di Glenn Greenwald da Megachip

Venerdì 8 dicembre è stato uno dei giorni più imbarazzanti per i media USA da un sacco di tempo in qua. L'orgia di umiliazioni è stata innescata dalla CNN, con MSNBC e CBS sulla sua scia, con innumerevoli opinionisti, commentatori e operatori politici che si sono uniti alla festa per tutto il giorno. Alla fine della giornata, era chiaro che molti dei più grandi e influenti organi di informazione della nazione avevano diffuso a milioni di persone una notizia esplosiva, benché completamente falsa, intanto che si rifiutavano di fornire alcuna spiegazione su come tutto questo fosse successo.

Lo spettacolo è iniziato venerdì mattina alle ore 11 della costa orientale USA, quando la testata che si proclama “Il nome più attendibile nel dare notizie” (ossia la CNN, “The Most Trusted Name in News™”, NdT) ha speso ben 12 minuti consecutivi di trasmissione cavalcando in modo scintillante un reportage-bomba in esclusiva che sembrava dimostrare che WikiLeaks, lo scorso settembre, aveva segretamente offerto alla macchina elettorale di Trump, e persino a Donald Trump in persona, un accesso speciale alle e-mail del Comitato Nazionale Democratico (DNC) prima che fossero pubblicate su Internet. Siccome la CNN si affaccia sul mondo, tutto questo proverebbe collusione tra la famiglia Trump e WikiLeaks e, cosa più importante, tra Trump e la Russia, dal momento che la comunità dei servizi segreti degli Stati Uniti considera WikiLeaks come un "braccio dell'intelligence russa", e quindi fanno così anche i media statunitensi.

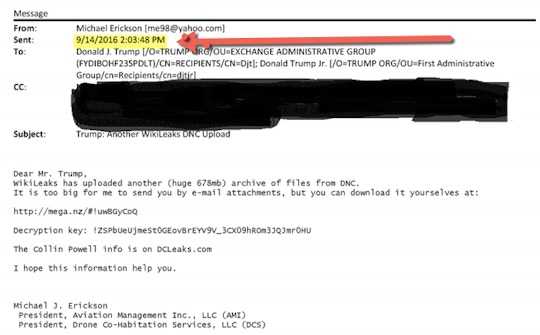

Tutta questa rivelazione era basata su un’e-mail che la CNN con forza sottintendeva di aver ottenuto in esclusiva e che aveva ormai a disposizione. L'e-mail era stata inviata da un tale di nome "Michael J. Erickson" - qualcuno di cui nessuno aveva mai sentito parlare prima di allora e che la CNN non poteva identificare - a Donald Trump Junior, e offriva una chiave di decrittazione nonché l'accesso alle e-mail del DNC che WikiLeaks aveva "caricato". L'e-mail era una pistola fumante, agli occhi estremamente eccitati della CNN, perché era datata 4 settembre – dunque dieci giorni prima che WikiLeaks iniziasse a promuovere l'accesso a quelle e-mail online - dimostrando così che alla famiglia Trump veniva offerto un accesso speciale e unico all'archivio del DNC: presumibilmente da Wikileaks e dal Cremlino.

È impossibile comunicare a parole che tipo di scoop spettacolare e devastante credeva di avere la CNN, perciò è necessario che guardiate voi stessi con i vostri occhi per notare quali toni accalorati, quali inflessioni mozzafiato e quanta gravità trasmetteva questo canale, considerato che chiaramente credeva di dare oramai un colpo quasi fatale in merito alla storia della collusione Trump/Russia:

C'era solo un piccolo problema con questa storia: era fondamentalmente falsa, e lo era nel modo più imbarazzante possibile. Ore dopo che la CNN aveva trasmesso il suo racconto - e dopo averlo ripetutamente rilanciato e pompato - il Washington Post ha riferito che la CNN ha toppato di brutto proprio sul fatto cruciale della vicenda.

L'e-mail non era datata 4 settembre, come pretendeva la CNN, bensì 14 settembre: il che significa che era stata inviata dopo che WikiLeaks aveva già pubblicato l'accesso alle e-mail del DNC online. Quindi, anziché offrire una sorta di accesso speciale a Trump, "Michael J. Erickson" era semplicemente una persona a caso del pubblico che incoraggiava la famiglia Trump a guardare le e-mail del DNC apertamente disponibili che WikiLeaks - come tutti già sapevano - aveva pubblicamente promosso. In altre parole, l'e-mail era l'esatto opposto di ciò che la CNN sosteneva che fosse.

Com’è che la CNN è giunta a pompare con irruenza una storia così tanto spettacolarmente falsa? Si rifiutano di dirlo. Molte ore dopo che la loro narrazione è stata svelata in tutta la sua falsità, il giornalista che l'ha presentata in origine, il cronista parlamentare Manu Raju, ha finalmente pubblicato un tweet che annotava la correzione. Il dipartimento di pubbliche relazioni della CNN ha quindi affermato che "più fonti" avevano fornito alla CNN una data falsa. E Raju è andato alla CNN, con toni più dimessi, per annotare la correzione, affermando esplicitamente che "due fonti" gli avevano fornito ciascuna la data falsa in merito all'e-mail, mentre chiariva anche che la CNN non aveva mai nemmeno visto l'e-mail, ma aveva solo fonti che descrivevano i suoi presunti contenuti:

Tutto ciò fa sorgere la domanda lampante, ovvia e critica, che la CNN si rifiuta di affrontare: in che modo le "fonti multiple" hanno erroneamente interpretato la data in testa a questo documento, esattamente nello stesso modo, e verso le stesse conclusioni, e hanno quindi dato in pasto queste informazioni false alla CNN?

È, ovviamente, del tutto plausibile che una fonte possa in modo incolpevole interpretare erroneamente la data di un documento. Ma in che modo sarebbe anche lontanamente plausibile che più fonti possano del tutto innocentemente e in buona fede interpretare erroneamente la data proprio nello stesso modo, tutto per causare la propagazione di una rivelazione diffusa su tutti i media in merito alla collusione Trump/Russia /WikiLeaks? Questa è la domanda fondamentale cui la CNN si rifiuta semplicemente di rispondere. In altre parole, la CNN si rifiuta di fornire la massima trasparenza per consentire al pubblico di capire cosa è davvero successo in questo frangente.

PERCHÉ TUTTO QUESTO CONTA COSÌ TANTO? Per tanti motivi importanti:

Per cominciare, è difficile esagerare su quanto velocemente, quanto lontano e quanto diffusamente abbia viaggiato questa falsa notizia. Opinionisti, funzionari e giornalisti del Partito Democratico con enormi piattaforme sui social media si sono immediatamente tuffati sulla storia, annunciando che dimostrava una collusione tra Trump e la Russia (attraverso WikiLeaks). Un tweet del parlamentare democratico Ted Lieu, il quale sosteneva che tutto questo evidenziava le prove di una collusione criminale, è stato ri-twittato migliaia e migliaia di volte in poche ore (Lieu ha flemmaticamente cancellato il tweet dopo che io ne ho annunciato la falsità, e molto tempo dopo che era diventato assai virale, senza mai dire ai suoi seguaci che la storia della CNN, e quindi la sua accusa, erano state sbufalate).

Benjamin Wittes del Brookings Institute, la cui stella era in ascesa mentre si autopromuoveva come amico dell'ex direttore dell'FBI Jim Comey, non solo ha rilanciato la storia della CNN alla mattina, ma lo ha fatto con la parola "Boom" - usata per segnalare che un grande colpo è stato inferto a Trump sulla vicenda della Russia - insieme alla gif di un cannone che viene fatto detonare.

Josh Marshall del blog Talking Points Memo ha creduto che la storia fosse così significativa da usare in cima al suo articolo l'immagine di una bomba atomica che esplodeva, discutendo le sue implicazioni, un articolo che ha twittato ai suoi circa 250.000 follower. Solo di notte è stata aggiunta una nota redazionale che annunciava che l'intera faccenda era falsa.

È difficile quantificare esattamente quante persone siano state ingannate - riempite di notizie false e propaganda - dalla narrazione della CNN. Ma grazie a giornalisti e funzionari fedeli al Partito Democratico che decretano che ogni affermazione in tema Trump/Russia debba essere vera senza guardare alcuna prova, è certamente cosa sicura affermare che molte centinaia di migliaia di persone, quasi certamente milioni, sono state esposte a queste false affermazioni.

Sicuramente chiunque abbia qualche minima preoccupazione sull'accuratezza del giornalismo - che presumibilmente includerà tutte le persone che hanno passato l'ultimo anno a lagnarsi di Fake News, propaganda, bot di Twitter e via lamentando - pretenderebbe una rendicontazione su come uno dei maggiori organi mediatici americani sia finito a subissare il cervello di così tante persone con notizie totalmente false. Basterebbe solo questo per dover sollecitare alla CNN un’esauriente spiegazione su cosa esattamente sia capitato. Nessun bot russo su Facebook o Twitter potrebbe avere un impatto neanche lontanamente paragonabile all'impatto di questa narrazione della CNN quando si tratti di ingannare la gente con informazioni sfacciatamente inesatte.

In secondo luogo, le "fonti multiple" che hanno fornito alla CNN questa falsa informazione non si sono limitate a quella rete. Erano apparentemente molto impegnate a diffondere avidamente le false informazioni a quanti più media potevano trovare. A metà giornata, la CBS News ha affermato di aver "confermato" in modo indipendente la storia della CNN sull'e-mail, e ha pubblicato anche il suo articolo mozzafiato, discutendo le gravi implicazioni di questa collusione disvelata.

Ma la cosa più imbarazzante di tutte l’ha fatta la MSNBC. Dovete solo guardare questo servizio del suo «corrispondente in materia di intelligence e sicurezza nazionale», Ken Dilanian, per crederci. Così come la CBS, anche Dilanian ha affermato di aver «confermato» in modo indipendente il falso rapporto della CNN da «due fonti che hanno conoscenza diretta di questo fatto». Dilanian, la cui carriera nei media statunitensi continua a prosperare quanto più viene esposto come qualcuno che fedelmente ripete a pappagallo ciò che la CIA gli dice di dire (dal momento che questo è uno degli attributi più ambiti e apprezzati nel giornalismo USA), ha utilizzato tre minuti per mescolare affermazioni della CIA (prive di prove e trattate come fatti) con affermazioni totalmente false su ciò che le sue molteplici "fonti con conoscenza diretta" gli avevano riferito su tutto questo. Si prega di guardarlo di nuovo: non tanto per il contenuto, quanto per il tenore e il tono in cui si “riferiscono” le “notizie”. È una roba imbarazzante ai livelli del portavoce di Saddam Hussein, il famigerato Baghdad-Bob:

Pensate esattamente a cosa significhi tutto questo. Significa che almeno due - e possibilmente più - fonti, che tutti questi media hanno giudicato credibili in termini di accesso a informazioni sensibili, hanno fornito le stesse false informazioni a più organi di informazione contemporaneamente. Per molte ragioni, è molto alta la probabilità che queste fonti fossero membri democratici della Commissione sull’Intelligence della Camera (o dei funzionari di alto livello delle loro squadre), poiché è stata la Commissione ad aver ottenuto l'accesso alle e-mail di Trump Jr., benché sia certamente possibile che sia qualcun altro ancora. Non lo sapremo fino a quando questi organi di informazione non si degneranno di riferire al pubblico queste informazioni cruciali: quali «molteplici fonti» hanno mai agito congiuntamente per divulgare informazioni false e incredibilmente incendiarie presso i maggiori organi di informazione nazionali?

Appena la settimana scorsa, il Washington Post (con grande plauso, anche mio) ha deciso di esporre una fonte – una donna a cui avevano promesso l'anonimato e le protezioni a microfoni spenti - perché hanno scoperto che aveva intenzionalmente loro fornito false informazioni come parte di una trama ordita da Project Veritas per screditare il Post. È un principio ben consolidato del giornalismo (raramente seguito quando si parla di persone potenti a Washington): il fatto cioè che i giornalisti dovrebbero esporre, anziché proteggere e nascondere, le fonti che abbiano fornito di proposito false informazioni da diffondere presso il pubblico.

È forse quello che è successo nel nostro caso? Queste "fonti multiple" che hanno dato in pasto le informazioni completamente false non solo alla CNN, ma anche a MSNBC e CBS, lo fanno deliberatamente e in malafede? Fino a quando queste testate giornalistiche non forniranno un rendiconto di quel che è successo - ciò che si potrebbe chiamare "trasparenza giornalistica minima" - è impossibile dirlo con certezza. Ma al momento, è molto difficile immaginare uno scenario in cui più fonti abbiano tutte indicato la data sbagliata a diversi media in modo innocente e in buona fede.

Se si trattasse, in realtà, di un deliberato tentativo volto a causare una narrazione falsa e molto incendiaria, allora questi media hanno l'obbligo di mettere in vista chi sono i colpevoli - proprio come il Washington Post ha fatto la scorsa settimana nei confronti della donna che faceva affermazioni false su Roy Moore (era molto più facile in quel caso perché la fonte che mettevano in vista era una persona che a Washington non contava, anziché qualcuno su cui fare affidamento per un flusso costante di notizie, ossia il modo in cui CNN e MSNBC si affidano ai membri democratici della Commissione sull'intelligence). Per contro, se questo fosse solo un errore innocente, allora queste testate giornalistiche dovrebbero spiegare come una sequenza di eventi così inverosimile possa essere accaduta.

Finora, queste multinazionali stanno facendo l'opposto di ciò che i giornalisti dovrebbero fare: piuttosto che informare il pubblico su ciò che è accaduto e assicurare una minima trasparenza e responsabilità per se stessi e gli alti funzionari che hanno causato tutto questo, si nascondono dietro a qualcosa di insignificante, dichiarazioni nebulose redatte da manager di pubbliche relazioni e avvocati.

Come possono mai certi giornalisti e certe testate reagire e fare così tanto gli offesi, se vengono attaccati come "Fake News", quando proprio questa è la condotta dietro la quale si nascondono una volta che siano scoperti a diffondere storie false e incredibilmente ricche di conseguenze?

Quanto più pensate che la vicenda Trump/Russia sia una cosa seria, quanto più pericoloso ritenete che sia Trump quando attacca i media statunitensi in quanto "Fake News", tanto più dovreste risultare turbati da ciò che è successo in questo caso, e tanto più dovreste esigere maggiore trasparenza e responsabilità. Se siete gente che ritiene che gli attacchi di Trump ai media siano pericolosi, allora dovreste essere in prima fila a obiettare quando i media agiscono in modo avventato, in modo da pretendere trasparenza e responsabilità da parte loro. Sono delle disfatte totali come questa - e i successivi sforzi delle grandi imprese mediatiche volti a offuscare il tutto - che hanno reso i media statunitensi così antipatici fino ad alimentare e rafforzare gli attacchi di Trump contro di loro.

In terzo luogo, questo tipo di incoscienza e falsità è ora una tendenza chiara e altamente preoccupante - si potrebbe dire una costante - quando si parla di Trump, Russia e Wikileaks. Ho passato buona parte dell'ultimo anno a documentare le notizie straordinariamente numerose, ricche di conseguenzee avventate che sono state pubblicate - e poi corrette, annullate e ritrattate - dai principali media tutte le volte che viene affrontata questa vicenda.

Tutte le testate, ovviamente, commetteranno degli errori. The Intercept ha certamente fatto la sua parte, così come accade a tutti gli organi di informazione. Ed è particolarmente naturale e inevitabile, che si commettano errori ove ci sia una storia molto complicata e opaca come la questione del rapporto tra Trump e i russi, e le domande relative a come WikiLeaks abbia ottenuto le e-mail del DNC e di Podesta. È tutto quel che c’è da aspettarsi.

Ma quello che ci si dovrebbe aspettare dagli "errori" giornalistici è che a volte vadano in una direzione, e altre volte vadano nella direzione opposta. Questo è esattamente ciò che non è successo in questo caso. Praticamente ogni falsa storia pubblicata va solo in una direzione: essere la più incendiaria e dannosa possibile sulla vicenda di Trump/Russia e in particolare sulla Russia. A un certo punto, una volta che gli "errori" iniziano ad andare tutti nella stessa direzione, verso l'avanzamento del medesimo ordine del giorno, smettono di sembrare errori.

A prescindere dalla vostra opinione su quelle polemiche politiche, a prescindere da quanto odiate Trump o consideriate la Russia un cattivone e una minaccia per la nostra benamata democrazia e libertà, bisogna riconoscere che quando i media statunitensi non fanno altro che diffondere continue false notizie su tutta questa materia, anche loro rappresentano una grave minaccia per la nostra democrazia e adorata libertà.

Sono talmente tante le false storie sulla Russia e su Trump nel corso dell'ultimo anno che non riesco letteralmente a elencarle tutte. Prendete in considerazione appena quelle dell'ultima settimana soltanto, come riportato ieri dal New York Times nel suo articolo che riferisce sull’imbarazzo della CNN:

C’è stato anche un altro importante errore di cronaca in un momento in cui le organizzazioni giornalistiche si stanno confrontando con un pubblico scettico e un presidente che si diletta nell'attaccare i media come "Fake News".Sabato scorso, ABC News ha sospeso un giornalista star, Brian Ross, dopo aver riferito distortamente che Donald Trump aveva incaricato Michael T. Flynn, l'ex consigliere per la sicurezza nazionale, di contattare i funzionari russi durante la corsa presidenziale.Il rapporto ha alimentato le teorie sul coordinamento tra la campagna di Trump e una potenza straniera e le azioni in borsa sono calate dopo la notizia. In realtà, le istruzioni di Trump a Flynn arrivarono solo dopo essere stato eletto presidente.Diverse agenzie di stampa, tra cui Bloomberg e The Wall Street Journal, hanno anche riportato erroneamente questa settimana che la Deutsche Bank aveva ricevuto una citazione dal consigliere speciale, Robert S. Mueller III, per i documenti finanziari del Presidente Trump.Il presidente e il suo gruppo non si son fatti pregare nel calcare la mano su questi errori.

E qui stiamo parlando appena dell’ultima settimana. Ricordiamoci di quante e quante volte le maggiori testate giornalistiche hanno commesso errori umilianti e strabilianti sulla storia di Trump/Russia, ogni volta nella stessa direzione, verso gli stessi obiettivi politici. Ecco appena un assaggio delle affermazioni incredibilmente provocatorie che hanno percorso ogni angolo di Internet prima che fossero corrette, ritrattate o ritirate, spesso molto tempo dopo che le false affermazioni iniziali si erano diffuse, e dove le correzioni ricevono solo una minima parte della spasmodica attenzione che alle notizie false viene invece tributata all’inizio:

• La Russia ha violato la rete elettrica degli Stati Uniti per privare gli americani di calore durante l'inverno (Washington Post)

• Un gruppo anonimo (PropOrNot) ha documentato in che modo i principali siti politici degli Stati Uniti sono agenti del Cremlino (Washington Post)

• WikiLeaks ha una relazione di lunga data e documentata con Putin (Guardian)

• È stato scoperto un server segreto tra Trump e una banca russa (Slate)

• RT ha hackerato C-SPAN e ha causato interruzioni nelle sue trasmissioni (Fortune)

• Crowdstrike scopre che i russi hanno hackerato un'app dell’artiglieria ucraina (Crowdstrike)

• I russi hanno tentato di hackerare i sistemi elettorali di 21 stati (testategiornalistiche varie, che fanno eco al dipartimento della Sicurezza Nazionale)

• Sono stati trovati collegamenti tra l'alleato di Trump Anthony Scaramucci e un fondo di investimento russo sotto inchiesta (CNN)

Questo è davvero appena un piccolo assaggio. Questo modo di coprire l’argomento è così costantemente pessimo e fuorviante, che perfino i più partecipi fra i critici di Vladimir Putin - come l'espatriato russo Masha Gessen, i giornalisti russi di opposizione, nonché gli attivisti liberali anti-Cremlino che operano a Mosca - stanno continuamente avvertendo che i reportage disinformati, ignoranti e paranoici dei media statunitensi sulla Russia stanno danneggiando la loro causa in tutti i modi, intanto che distruggono la credibilità dei media USA agli occhi dell'opposizione di Putin (che - a differenza degli americani, che sono stati nutriti con una dieta costante a base di news e propaganda sulla Russia – capisce effettivamente le realtà di quel paese).

I media USA sono molto bravi nel pretendere rispetto. Amano implicare, ove non lo dichiarino apertamente, che uno - per essere patriottico e un buon americano - dovrebbe respingere gli sforzi per screditare loro e il loro modo di riferire le notizie, perché è così che si difende la libertà di stampa.

Ma i giornalisti hanno anche la responsabilità non solo di chiedere rispetto e credibilità, ma di guadagnarseli. Ciò significa che non dovrebbe esserci una lista così lunga di abiette umiliazioni, dentro cui vediamo pubblicate storie completamente false per ottenere plausi, traffico sui siti e altre ricompense, benché crollino al minimo scrutinio. Certamente significa che tutti questi "errori" non dovrebbero puntare nella stessa direzione, perseguendo lo stesso risultato politico o la medesima conclusione giornalistica.

Ma quel che è più significativo è che quando i media sono responsabili di errori gravi e forieri di conseguenze come nel caso dello spettacolo cui abbiamo assistito ieri, devono assumersene la responsabilità offrendo trasparenza e responsabilità. In questo caso, ciò non può significare nascondersi dietro i PR e il silenzio degli avvocati aspettando che intanto passi la bufera.

Come minimo, queste reti - CNN, MSNBC e CBS - devono identificare chi ha fornito intenzionalmente queste informazioni palesemente false, o spiegare come sia possibile che "più fonti" abbiano tutte le stesse informazioni sbagliate in modo innocente e in buona fede. Fino a quando non lo fanno, le loro grida e proteste, la prossima volta che vengono attaccati come "Fake News", dovrebbe cadere nel vuoto, dal momento che i veri autori di quegli attacchi - il motivo per cui quegli attacchi risuonano – sono loro stessi e la loro condotta.

(Aggiornamento: ore dopo che questo articolo era stato pubblicato, sabato - un giorno e mezzo dopo i suoi tweet originali che promuovono la falsa storia della CNN con un “boom” e un cannone - Benjamin Wittes ha alla fine capito che la storia della CNN che lui aveva pompato presentava "problemi seri"; inutile dire che il tardivo riconoscimento ha ricevuto solo una piccola porzione dei ri-tweet da parte dei suoi seguaci rispetto ai tweet originali che pompavano la storia all’inizio).

Per iscriverti alla mia newsletter, clicca qui. La newsletter di Intercept può essere sottoscritta qui.

Fonte: https://theintercept.com/2017/12/09/the-u-s-media-yesterday-suffered-its-most-humiliating-debacle-in-ages-now-refuses-all-transparency-over-what-happened/

Traduzione per Megachip a cura di Manlio Cacioppo e Pino Cabras.