da goofynomics

La stanchezza e il fastidio che alcuni di voi hanno esternato nei

commenti al post precedente sono anche i miei. Devo sinceramente dirvi

che non ne posso più. Non ne posso più di vedere colleghi che passano

dall'aperto tradimento dei più elementari principi della nostra

disciplina, a sensazionali scoperte dell'acqua calda, presentate sempre,

si badi bene, come "lezioni apprese dalla crisi", quando invece, voi lo

sapete bene, questa crisi non ci ha insegnato nulla che non sapessimo

già (e ne abbiamo parlato tante volte). Tanto opportunismo, o, nella

migliore (?) delle ipotesi, tanto conformismo, a fronte di tanto strazio

e di tanta distruzione, mi lasciano senza parole, e mi inducono a

desistere da quella che, per quanto impossibile, era la missione

fondamentale di questo blog: portare un minimo di ragionevolezza nel

dibattito, per scongiurarne nella misura del possibile esiti

politicamente e socialmente violenti. Non ho più la salda certezza,

dalla quale mi ero mosso, che questo obiettivo, pur nella sua

impossibilità, sia meritevole di essere perseguito.

Il nodo centrale, quello che dovrà venire al pettine, è estremamente

semplice, e l'ho espresso svariate volte in questi anni (e naturalmente

in entrambi i libri): dalla crisi non potremo uscire se non rilanceremo

la domanda con un massiccio intervento di investimenti pubblici (preferibilmente in piccole opere) finanziato con moneta.

Che occorra rilanciare la domanda (cioè la capacità di spesa dei

cittadini) mi sembra un punto non contestato da alcuno. Che non lo si

possa fare aumentando il debito pubblico, che l'austerità ha aggravato (come previsto),

mi sembra altrettanto ovvio: il debito pubblico, che non è stato la

causa della crisi, ne è però diventato una conseguenza potenzialmente

pericolosa. Che non esistano spazi politici per un'azione fiscale

coordinata, da realizzarsi attraverso piani Juncker, o eurobond, o roba

del genere, a noi è sempre stato chiaro,

per il semplice motivo che i paesi forti non hanno alcun interesse a

indebolire la propria egemonia aiutando quelli deboli. Quindi l'idea che

esista la possibilità di rilanciare la domanda in deficit

"mutualizzando" il carico finanziario dell'operazione è del tutto fuori

dal mondo.

D'altra parte, le politiche monetarie effettuate "stampando moneta" per

immetterla nel circuito finanziario, prima attraverso l'LTRO, poi

attraverso il QE, non hanno avuto impatto sull'economia reale né

potevano averne. Le due operazioni sono state, in tempi diversi, un modo

politicamente distorto e inefficiente di fare quello che la BCE non

poteva fare. Con l'LTRO la BCE ha prestato soldi alle banche affinché

queste "salvassero" (acquistandone i titoli) i governi sotto attacco

speculativo (cosa che la BCE in prima persona non poteva fare). Con il

QE la BCE si ricompra i titoli (che nel frattempo costano di più perché i

tassi sono scesi) per "salvare" in modo coperto il sistema bancario

(cosa che, ancora una volta, in teoria non potrebbe fare). Come sapete,

questa è anche l'interpretazione di Munchau: il QE come un ersatz debt resolution instrument.

Il punto è che in entrambi i casi le somme erogate dalla BCE sono

rimaste all'interno del circuito finanziario, e non ci si poteva

aspettare che facessero altro. Per questo non era difficile prevedere

che la cosa sarebbe finita in deflazione!

Non è la moneta "stampata" che fa aumentare il prezzo dei beni e dei

servizi, ma quella spesa per acquistare beni e servizi (non strumenti

finanziari), cioè quella che si trasforma in domanda effettiva, e,

quindi, in reddito (del venditore di beni e servizi). Come ci siamo

detti mille volte, in una crisi deflattiva un governo può essere certo

che la moneta che stampa venga spesa nell'economia reale (da res, "cosa" in latino) solo se la spende lui. In altre parole, solo se il deficit viene monetizzato.

Abbiamo visto a dicembre come a parità di altre circostanze un

intervento di politica di bilancio espansiva sia comunque più efficace quando è finanziato con moneta.

Insomma: se anche esistessero i margini per un finanziamento dei

necessari investimenti pubblici con debito, il finanziamento monetario

renderebbe l'intervento più incisivo (e di incisività, dopo otto anni di

crisi, direi che ce n'è bisogno). Abbiamo visto, soprattutto, che

questa è macroeconomia standard, non è qualcosa che ci ha "insegnato" la

crisi, e che tutti gli argomenti contrari alla normale prassi di uno

stato sovrano di finanziarsi emettendo moneta sono inconsistenti e fuori

luogo.

Il finanziamento monetario crea inflazione? Bene! Ce ne abbiamo bisogno!

Stampare moneta fornisce ai governanti incentivi distorti, crea

problemi di rischio morale? Ah, sì? E perché, invece disporre di credito

a tassi ridicoli sui mercati finanziari privati li ha moralizzati, i

nostri governanti? Non mi pare, e sappiamo bene che ormai anche il

mainstream ammette che questo è un falso problema.

Quindi per uscire dalla crisi basta semplicemente tornare alla

normalità, all'economia dei libri di testo: fare un intervento

espansivo, e finanziarlo con moneta.

Certo, questo comporta alcuni corollari, nella nostra situazione.

Il primo è che siccome un rilancio del reddito comporta un rilancio più che proporzionale delle importazioni,

evidentemente bisognerà che le ragioni di scambio fra il paese che

intraprende la politica espansiva e gli altri paesi possano aggiustarsi

rapidamente. In altre parole, se il paese non svaluta, rendendo i beni

esteri meno convenienti, l'esito di qualsiasi politica di rilancio del

reddito nazionale sarà una ulteriore crisi di bilancia dei pagamenti (e

questo, oggi, lo ammette in pubblico perfino Salvati, come abbiamo visto

nel post precedente).

Il secondo, connesso, è che non possiamo certo aspettarci che sia una

Banca centrale europea a decidere quali stati finanziare e perché. Se lo

facesse, renderebbe ancora più evidente il suo ruolo politico (quello

che oggi sta esercitando decidendo quale sistema bancario mettere in

crisi e perché), e in ogni caso non possiamo aspettarci che essa

eserciti questo potere in un'ottica di sistema, per gli stessi motivi

per i quali non possiamo aspettarci nulla né dal fantomatico piano

Juncker né dai fantomatici eurobond, ovvero perché le istituzioni

attualmente esistenti riflettono, com'è ovvio che sia, gli interessi

della potenze egemone.

Quindi?

Quindi se non si supera la BCE, affidando a banche centrali nazionali il

compito di rilanciare con finanziamento monetario di politiche di

bilancio nazionali espansive la crescita dei paesi membri, ovviamente in

regime di flessibilità dei rapporti di cambio, non si supera la crisi.

La BCE è la crisi, o, se volete, la crisi è la BCE, e chi segue questo

blog, e quello di Quarantotto, sa benissimo quali sono i fondamenti

politici e ideologico di questa infausta equazione.

Ora, naturalmente, che da lì si debba passare lo sanno tutti, e infatti

assistete anche voi, attoniti o infastiditi come me, a scoperte

dell'acqua calda, come quella di Wren-Lewis, che dice in modo lievemente sfuocato quello che Leijonhufvud

diceva con meno parole, meglio, e prima. Piuttosto ridicola la

definizione di indipendenza della banca centrale data dal primo, come

"potere di decidere quando cambiare i tassi di interesse". Sappiamo che

c'è molto di più, e noi italiani in questo siamo avvantaggiati, perché i

nostri "indipendentisti" cosa fosse in gioco ce l'hanno detto in

faccia: la creazione di un quarto potere costituzionale, indipendente

dall'esecutivo (ma anche dal legislativo e dal giudiziario) e ad essi

sovraordinato, destinato a diventare l'istituzione cardine di un modello

di capitalismo che soprattutto (ma non solo) in Europa si articolava

sulla deflazione salariale. Peraltro, la nostra banca centrale

indipendente (dal 1981) non aveva (dal 1990) il potere di decidere

quando cambiare il tasso di interesse, perché con perfetta mobilità dei

capitali, e tassi di cambio fisso, questo potere si perde (come ci

ricordava Rodrigo riferendosi alla Cina).

Ora, in questa guerra, che è la guerra del buon senso contro un

fanatismo superstizioso (non uso il termine "religioso" perché ogni

religione ha un suo sistema di valori), c'è un modo particolarmente

stupido (o furbo?) di lasciare il campo all'avversario, ed è quello di

accettare il suo linguaggio.

Quello che ci occorre, per i motivi che vi ho succintamente riassunto, è

monetizzare il deficit, cioè emettere moneta per pagare imprenditori e

dipendenti pubblici che facciano quello che c'è da fare (consolare gli

afflitti, curare gli ammalati, riempire le buche, vuotare i fossi...).

Ma nessuno vuole chiamarlo così.

No.

Tutti parlano di "helicopter money".

Ma chi ha inventato questa simpatica espressione, che surrettiziamente

attribuisce al finanziamento monetario un'aura di sardanapalesca,

arbitraria e quindi intrinsecamente corrotta e improduttiva prodigalità?

Buttare soldi da un elicottero, senza sapere nemmeno a chi andranno,

basta che li spenda! Quale orrore!

Bè, come vi ho ricordato più volte, e come ci ricorda il nostro amico Zingy,

questa espressione è stata coniata da Milton Friedman, il padrino dei

Chicago boys, i simpatici consulenti di Pinochet. Non stupisce certo che

persone spiritualmente vicine a un regime dittatoriale intendessero

deprecare anche lessicalmente politiche intese al rilancio dell'economia

(col potenziale costo di un rialzo dell'inflazione, e quindi col

potenziale detrimento del potere di acquisto di chi questo potere

d'acquisto ce l'ha)!

Ed ecco infati che gli organi dell'ortodossia

ce la propongono come tale, il che consente loro di definire

"improvvisazione disperata", "provocazione", "espediente", ciò che

invece, come sappiamo, è stato, e tornerà ad essere (dopo non so quanti

morti) la normalità (come vi ho documentato qui).

L'idea che uno stato possa riappropriarsi della sua sovranità per pagare

gli insegnanti, per pagare gli infermieri, per ridurre i ticket sugli

esami clinici (che oggi la gente non fa, e poi i giornali si chiedono

perché crepi...), per mettere in sicurezza dal rischio idrogeologico i

territori (che altri morti fanno), ecc., tutto questo, che dovrebbe

essere la normalità, viene derubricato a espediente bislacco ed

estemporaneo, contrario a qualsiasi principio di razionalità economica e

anche, in fondo, di corretto ordine sociale (proprio perché la moneta

lanciata dall'elicottero non sai dove cadrà: lasci così intendere che

potrebbe beneficiarne chi non ne ha bisogno...).

Helicopter money è quindi un'espressione gergale ideologicamente

connotata in senso fortemente conservatore. Se chi la usa è un

eurofascista, diciamo che ci si può anche stare. Ma se chi la usa è uno

che si atteggia a progressista (come questo qui)

allora abbiamo un problema, che potremmo riassumere in questi termini:

colleghi anche qualificati non capiscono la natura della lotta che

stiamo combattendo. Non è un problema "tecnico". Il problema è

culturale, e quindi chi accetta di utilizzare le categorie analitiche

del nemico ha già perso, come, del resto, ha perso chi accetta di

legittimare con la sua presenza quelle sedi dalle quali il buon senso è

stato per anni bandito e censurato, e che ora cercano, in extremis, di

rifarsi una verginità "pluralista" per prepararsi a virare di bordo.

Grandi (come Wren-Lewis) o piccoli (come Trullo Whisperer) keynesiani di buona volontà perdono di vista questo punto essenziale.

Il che mi lascia concludere che sarà molto difficile che riusciamo a tirarcene fuori senza un massiccio scoppio di violenza.

Nel frattempo, vado al cinema con Uga. Non sia mai che sul raccordo un elicottero...

Visualizzazione post con etichetta moneta. Mostra tutti i post

Visualizzazione post con etichetta moneta. Mostra tutti i post

sabato 5 marzo 2016

lunedì 1 febbraio 2016

Tornare al vecchio Sistema Monetario Europeo? Un commento a Lafontaine

di Emiliano Brancaccio da facciamosinistra

Credo si debba discutere seriamente a sinistra della questione. Appare ormai chiaro che al di la della diversità di opinione, e delle sinigole proposte di riforma del mercato, il dato che accomuna gli economisti, almeno quelli che sono estranei ad una visione "neoclassica" dell'economia, sia il fallimento dell'euro e la sua periniciosità per quei paesi definiti periferici, che sono svantaggiati da un euro forte e che sono costretti a sostenere squilibri delle partite correnti insostenibili. Se non partiamo da questo presupposto, non andremo da nessuna parte e saremo cotretti a sorbirci i soliti peana filoeurepisti a prescindere, da parte di leaders decotti totalmente ignoranti di economia e del tutto ignari del ruolo dell'euro nel contesto geopolitico attuale.

Quello di Brancaccio può essere un utile contributo.

Oskar Lafontaine propone di tornare al vecchio Sistema Monetario Europeo (SME). Per rendere questa soluzione percorribile sarebbe necessario imporre sanzioni ai paesi che adottano politiche deflazioniste per accumulare surplus verso l’estero. Un'efficace sistema di sanzioni potrebbe basarsi su limiti alla indiscriminata mobilità dei capitali da e verso questi paesi. A riprova del suo realismo, tale soluzione potrebbe essere applicata immediatamente e indipendentemente da singoli paesi così come potrebbe essere estesa passo dopo passo a ulteriori accordi tra paesi.

1. Il Monito degli Economisti: il destino dell'Euro è segnato

Nel Settembre 2013 il Financial Times pubblicò il cosiddetto “Monito degli Economisti”, una lettera firmata da molti influenti membri della comunità accademica internazionale appartenenti a diverse scuole di pensiero: Dani Rodrik, James Galbraith, Wendy Carlin, Jan Kregel, Mauro Gallegati e altri. [1]

Le idee alla base del Monito erano le seguenti. La continuazione delle politiche di austerità e di deflazione nell'Unione Monetaria Europea aumenterà gli squilibri tra paesi creditori e debitori, con una conseguente centralizzazione dei capitali dal Sud al Nord Europa e ulteriori crisi bancarie. Come risultato di questo processo, il destino dell'Euro sarà segnato. L'Unione Monetaria Europea, almeno come l'abbiamo conosciuta, tenderà a deflagrare e i responsabili politici saranno lasciati di fronte a una scelta tra differenti vie di uscita dall'Euro, ciascuna con differenti effetti sulle diverse classi sociali.

Queste erano le conclusioni del Monito, risalente a più di due anni fa. Vi sono varie ragioni per ritenere che le sue tesi di fondo siano ancora valide e che possano esser confermate in futuro. Se accettiamo tali tesi, allora vanno tratte due conseguenze. In primo luogo, un “Piano B per l'Europa” sarà necessario, presto o tardi, per ragioni oggettive. Disporre di un “Piano B” non sarà un'opzione politica minoritaria, ma diventerà una necessità storica. In secondo luogo, non esiste un solo tipo di “Piano B”. La storia delle crisi passate evidenzia che le opzioni di uscita da un regime monetario sono varie e molto differenti tra loro, e che ognuna ha implicazioni diverse per i diversi gruppi sociali coinvolti [2].

2. La proposta di Schauble: il perfetto “Piano B” per i creditori

Consideriamo per esempio il “Piano B” suggerito per la Grecia dal Ministro delle Finanze tedesco Wolfgang Schäuble. Tale opzione è l'unica esplicitamente citata nei documenti ufficiali dell'Unione Europea, più specificatamente nei verbali dell'Eurogruppo. [3]

La Proposta Schauble può essere descritta come il perfetto “Piano B” per i creditori. La ragione è semplice: la ridenominazione del debito [nella nuova valuta locale NdT] è ciò che davvero spaventa i creditori. Il Piano Schauble avrebbe permesso alla Grecia di abbandonare l'Euro, ma era disegnato per prevenire il rischio che la Grecia ridenominasse il suo debito in Dracme svalutate. La storia ha molto da insegnarci su questo punto: a fronte di una minaccia di ridenominazione, i creditori non possono esser protetti da semplici impegni contrattuali. Rispetto a questo problema, Schauble propose una soluzione per proteggere i creditori. Egli sapeva che se la Grecia avesse abbandonato l'Euro si sarebbe trovata con un eccesso di importazioni sulle esportazioni, cioè con un deficit estero da coprire con moneta. Si deve notare che questo deficit estero non verrebbe ridotto da una svalutazione, almeno non immediatamente. Schauble quindi offrì al governo greco un sostegno finanziario per coprire il deficit estero dopo l'uscita e persino una eventuale ristrutturazione del debito, ma solo a condizione che il debito greco rimanesse in Euro.

Il “Piano B” di Schauble riecheggia in qualche modo la proposizione chiave del Gattopardo, un celebre romanzo italiano: che tutto cambi affinché nulla cambi. Nel caso del Piano Schauble, tutto doveva cambiare, anche la moneta, al fine di non cambiare nulla riguardo ai rapporti di forza tra debitori e creditori e tra le classi sociali. Questo tipo di “Piano B” sarebbe stato catastrofico. Il peggio del rimanere nell'Euro combinato con il peggio dell'uscirne.

Dobbiamo dirlo con chiarezza: dati gli attuali rapporti di forza in Europa, e dato il grande ritardo delle forze di sinistra su questo tema, in caso di precipitazione degli eventi nell'Eurozona la proposta Schauble potrebbe essere il solo “Piano B” sul tavolo delle future trattative, non solo per la Grecia ma anche per altri paesi.

3. La proposta di Lafontaine : un ritorno al vecchio Sistema Monetario Europeo (SME)

Fortunatamente esistono anche altre soluzioni. Consideriamo, per esempio, il “Piano B” che consiste nella possibilità di un ritorno al vecchio SME. Questa opzione è stata avanzata da varie parti: Oskar Lafontaine, come sappiamo, è uno dei suoi sostenitori. [4]

Uno dei meriti della proposta di Lafontaine, dal mio punto di vista, è il fatto di mettere in chiaro che lasciare i tassi di cambio alla mercé delle forze di mercato non sarebbe la soluzione ottimale. I cambi flessibili alimenterebbero la speculazione e lavorerebbero nell’interesse del peggior capitalismo finanziario. Inoltre, non è detto che aiuterebbero a risolvere gli squilibri strutturali e a mitigare la centralizzazione dei capitali all'interno dell'attuale zona Euro.[5]

Detto ciò, a mio parere la proposta Lafontaine non è da sola sufficiente, e dovrebbe essere integrata. L'idea di tornare al vecchio Sistema Monetario Europeo può esser considerata come una ipotesi iniziale, non come il punto di arrivo della nostra analisi. I limiti di un ritorno allo Sme risiedono nel fatto che esso trascura un problema che è stato esaminato a fondo nella letteratura accademica sotto i nomi della “triade impossibile” o del “quartetto incoerente” dell'economia internazionale. In poche parole, il problema si riferisce alla difficoltà per ogni paese di garantirsi dei margini di autonomia per le politiche economiche nazionali in condizioni di completa libertà di circolazione internazionale del capitale e in parte anche dei beni. Per esempio, in una situazione di perfetta mobilità di beni e soprattutto dei capitali, un paese che tenda ad accumulare un deficit delle partite correnti non può perseguire politiche economiche tese ad aumentare l'occupazione.

Si noti che la possibilità di aggiustare i tassi di cambio, prevista dallo SME, non era sufficiente a risolvere questo problema. Le politiche economiche dei paesi con una tendenza sviluppare un deficit esterno erano fortemente influenzate dalle politiche economiche della Germania, il paese egemone che tendeva ad accumulare surplus. È proprio su questo punto che l'idea di una Banca Centrale emerse agli inizi degli anni '90, soprattutto da parte francese. L'idea prevalente in Francia era che lo SME fosse dominato dalle politiche monetarie della Germania e che una Banca Centrale Europea avrebbe aiutato a rendere le scelte politiche più condivise. Se non ricordiamo le condizioni della transizione dallo SME all'Eurozona, rischiamo di trascurare alcuni aspetti cruciali della storia dell'unificazione europea.

Per questi motivi, ritengo che sebbene la proposta di Lafontaine di discutere un ritorno allo Sme sia da ritenersi benvenuta, per poter compiere un passo avanti è necessario introdurre dei meccanismi ulteriori che limitino l'egemonia dei paesi con surplus delle partite correnti, una egemonia che esiste oggi ma che esisteva anche all'interno dello SME. Per essere ancor più chiari, un mero ritorno allo SME oggi non sarebbe sufficiente a risolvere gli enormi squilibri alimentati dalla deflazione salariale relativa in Germania, dove dal 1999 al 2013 i salari monetari sono cresciuti di appena la metà rispetto alla media dell'Eurozona.

4. Controlli sui capitali contro le politiche deflazioniste

Gli economisti sanno che esiste una sola soluzione logica a questo problema: qualche tipo di sanzione dovrebbe essere imposta ai paesi che usano la deflazione per aumentare il proprio surplus esterno.

In una prospettiva da “Piano A”, di riforma dei trattati Ue, sanzioni monetarie simili a quelle attualmente previste per i paesi con deficit di bilancio pubblico eccessivi potrebbero esser considerate. In sostanza, si tratterebbe di rendere l'attuale “Six Pack” più esteso e vincolante. Il problema è che un “Piano A” non sembra molto realistico, soprattutto nell’attuale fase storica.

Nella prospettiva più realistica di un “Piano B”, dunque, nel quale i trattati non sarebbero riformati e la zona Euro tenderebbe a deflagrare, quale tipo di sanzioni dovrebbero essere imposte ai paesi che, nonostante i loro ampi surplus delle partite correnti, adottassero ancora politiche deflazioniste? Io penso ci sia una sola risposta logica: deve esser possibile introdurre limiti alla libera circolazione dei capitali e forse anche dei beni da e verso quei paesi.

Questo significa, secondo me, che il ritorno a una sorta di SME dovrebbe essere combinato con la possibilità di imporre controlli di capitali da e verso i paesi che usino la deflazione per accumulare avanzi delle partite correnti. Vi prego di notare che questo tipo di soluzione ha riferimenti autorevoli. Tracce di essa si trovano nei contributi dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sui cosiddetti “labour standards”, e persino nello statuto del Fondo Monetario Internazionale. Io chiamo questa proposta “European Monetary Balanced Agreement” (EMBA), ma il nome non è importante. [6] Ciò che davvero conta è che tale soluzione potrebbe essere immediatamente adottata in maniera indipendente da parte di ciascun paese così come essere estesa passo ad accordi con altri paesi. Per questo la considero una soluzione più realistica di altre.

5. Contro l'onda nera della xenofobia

Nel Piano appena descritto vi è, implicita, quella che potremmo definire una “critica progressista” alla globalizzazione indiscriminata. Dal mio punto di vista, questa critica può rappresentare anche un modo per cercare di contrastare l'onda nera montante degli odierni neo-fascismi.

Su questo punto, lasciate che fornisca un esempio preciso. Mentre i nazionalisti xenofobi lottano per maggiori controlli sull'immigrazione, una rinnovata sinistra dovrebbe opporre a quest'onda nera l’alternativa dei controlli alla mobilità indiscriminata dei capitali da e verso i paesi che perseguano politiche di deflazione e di competizione al ribasso sui salari. Le forze di destra raccolgono consenso attraverso una facile battaglia contro l'immigrazione. Dovrebbe esser giunto il momento di proporre un'alternativa razionale e progressiva: arrestare i movimenti internazionali di capitali indiscriminati e deflazionistici.

6. Una critica alle caratteristiche più estreme del Mercato Unico Europeo

Concludendo, credo sia giunto il momento di superare un'incomprensione che per certi versi trova le sue origini in un'ingenua interpretazione del concetto di “'internazionalismo del lavoro”. Noi dovremmo chiarire a noi stessi che sostenere l’internazionalismo del lavoro non significa accettare una globalizzazione indiscriminata ma richiede piuttosto una continua organizzazione delle lotte sociali al fine di favorire uno sviluppo continuo, equilibrato e pacifico delle relazioni economiche tra nazioni.

Da questo punto di vista, la proposta di Lafontaine e di altri di un ritorno allo Sme è a mio avviso benvenuta. Ma se vogliamo davvero proporre un coerente “Piano B per l'Europa” allora dobbiamo esprimerci con estrema chiarezza sul punto: dobbiamo mettere in discussione non solo la Moneta unica europea ma anche le caratteristiche più estreme del Mercato unico europeo, a partire dalla libera mobilità dei capitali da e verso paesi orientati alla deflazione.

La globalizzazione capitalistica non è certo finita, ma sta attraversando una fase di crisi. I partiti di destra hanno notato questa tendenza e la sfruttano a loro vantaggio. Le forze di sinistra dovrebbero chiudere questo ritardo avanzando criticamente proposte internazionaliste adatte all'attuale complessa fase storica. Il ritorno a una sorta di Sistema Monetario Europeo con controllo sui capitali contro le politiche deflazioniste potrebbe costituire un'opzione coerente e razionale, nell'interesse dei lavoratori e della pace, in Europa e nel resto del mondo. Vi ringrazio.

Bibliografia

[1] Brancaccio, E. et al. (2013). The Economists’ Warning: European governments repeat mistakes of the Treaty of Versailles, Financial Times, 23 September; www.theeconomistswarning.com.

[2] Brancaccio, E., Garbellini, N. (2015). Currency regime crises, real wages, functional income distribution and production. European Journal of Economics and Economic Policies: Intervention, vol. 12, 3.

[3] “[…] In case no agreement could be reached, Greece should be offered swift negotiations on a time-out from the euro area, with possible debt restructuring.[…]”, The Eurogroup, 12 July 2015, 4 pm.

[4] Lafontaine, O. (2015). The European Monetary System (EMS): Let’s Develop a Plan B for Europe!, Global Research, September 23.

[5] On this point, see Brancaccio, E., Fontana, G. (2015). ‘Solvency rule’ and capital centralisation in a monetary union, Cambridge Journal of Economics, advance access online, 29 October.

[6] L'idea dell'EMBA potrebbe essere vista come una generalizzazione della precedente proposta per “uno standard salariale europeo”: Brancaccio, E. (2012). Current account imbalances, the Eurozone crisis and a proposal for a ‘European wage standard’. International Journal of Political Economy, vol. 41, Number 1.

Questo è l'intervento di Emiliano Brancaccio all'incontro di Parigi per un Piano B per l'Europa, un piano da preparare nel caso i tentativi di riforma dell'Unione Europea non funzionassero. Un piano sempre più necessario, come mostra la vicenda greca. Le proposte di Emiliano Brancaccio hanno creato un vivace dibattito all'incontro di Parigi, in particolare per quanto riguarda l'imposizione sui controlli di capitale e sulle merci tra i paesi, come mostra questo video, dove Martin Höpner (Max Planck Institute, Germania) sostiene una riproposizione dello Sme con l'imposizione di rivalutazioni per i paesi in surplus.

Articolo pubblicato su emilianobrancaccio.it

Originale in inglese: http://www.emilianobrancaccio.it/2016/01/25/back-to-the-old-european-monetary-system-a-comment-on-lafontaine/

Traduzione di Lorenzo Battisti per Marx21.it

Fonte: Marx21.it

Originale: http://www.marx21.it/index.php/internazionale/economia/26523-tornare-al-vecchio-sistema-monetario-europeo-un-commento-a-lafontaine

Credo si debba discutere seriamente a sinistra della questione. Appare ormai chiaro che al di la della diversità di opinione, e delle sinigole proposte di riforma del mercato, il dato che accomuna gli economisti, almeno quelli che sono estranei ad una visione "neoclassica" dell'economia, sia il fallimento dell'euro e la sua periniciosità per quei paesi definiti periferici, che sono svantaggiati da un euro forte e che sono costretti a sostenere squilibri delle partite correnti insostenibili. Se non partiamo da questo presupposto, non andremo da nessuna parte e saremo cotretti a sorbirci i soliti peana filoeurepisti a prescindere, da parte di leaders decotti totalmente ignoranti di economia e del tutto ignari del ruolo dell'euro nel contesto geopolitico attuale.

Quello di Brancaccio può essere un utile contributo.

Oskar Lafontaine propone di tornare al vecchio Sistema Monetario Europeo (SME). Per rendere questa soluzione percorribile sarebbe necessario imporre sanzioni ai paesi che adottano politiche deflazioniste per accumulare surplus verso l’estero. Un'efficace sistema di sanzioni potrebbe basarsi su limiti alla indiscriminata mobilità dei capitali da e verso questi paesi. A riprova del suo realismo, tale soluzione potrebbe essere applicata immediatamente e indipendentemente da singoli paesi così come potrebbe essere estesa passo dopo passo a ulteriori accordi tra paesi.

1. Il Monito degli Economisti: il destino dell'Euro è segnato

Nel Settembre 2013 il Financial Times pubblicò il cosiddetto “Monito degli Economisti”, una lettera firmata da molti influenti membri della comunità accademica internazionale appartenenti a diverse scuole di pensiero: Dani Rodrik, James Galbraith, Wendy Carlin, Jan Kregel, Mauro Gallegati e altri. [1]

Le idee alla base del Monito erano le seguenti. La continuazione delle politiche di austerità e di deflazione nell'Unione Monetaria Europea aumenterà gli squilibri tra paesi creditori e debitori, con una conseguente centralizzazione dei capitali dal Sud al Nord Europa e ulteriori crisi bancarie. Come risultato di questo processo, il destino dell'Euro sarà segnato. L'Unione Monetaria Europea, almeno come l'abbiamo conosciuta, tenderà a deflagrare e i responsabili politici saranno lasciati di fronte a una scelta tra differenti vie di uscita dall'Euro, ciascuna con differenti effetti sulle diverse classi sociali.

Queste erano le conclusioni del Monito, risalente a più di due anni fa. Vi sono varie ragioni per ritenere che le sue tesi di fondo siano ancora valide e che possano esser confermate in futuro. Se accettiamo tali tesi, allora vanno tratte due conseguenze. In primo luogo, un “Piano B per l'Europa” sarà necessario, presto o tardi, per ragioni oggettive. Disporre di un “Piano B” non sarà un'opzione politica minoritaria, ma diventerà una necessità storica. In secondo luogo, non esiste un solo tipo di “Piano B”. La storia delle crisi passate evidenzia che le opzioni di uscita da un regime monetario sono varie e molto differenti tra loro, e che ognuna ha implicazioni diverse per i diversi gruppi sociali coinvolti [2].

2. La proposta di Schauble: il perfetto “Piano B” per i creditori

Consideriamo per esempio il “Piano B” suggerito per la Grecia dal Ministro delle Finanze tedesco Wolfgang Schäuble. Tale opzione è l'unica esplicitamente citata nei documenti ufficiali dell'Unione Europea, più specificatamente nei verbali dell'Eurogruppo. [3]

La Proposta Schauble può essere descritta come il perfetto “Piano B” per i creditori. La ragione è semplice: la ridenominazione del debito [nella nuova valuta locale NdT] è ciò che davvero spaventa i creditori. Il Piano Schauble avrebbe permesso alla Grecia di abbandonare l'Euro, ma era disegnato per prevenire il rischio che la Grecia ridenominasse il suo debito in Dracme svalutate. La storia ha molto da insegnarci su questo punto: a fronte di una minaccia di ridenominazione, i creditori non possono esser protetti da semplici impegni contrattuali. Rispetto a questo problema, Schauble propose una soluzione per proteggere i creditori. Egli sapeva che se la Grecia avesse abbandonato l'Euro si sarebbe trovata con un eccesso di importazioni sulle esportazioni, cioè con un deficit estero da coprire con moneta. Si deve notare che questo deficit estero non verrebbe ridotto da una svalutazione, almeno non immediatamente. Schauble quindi offrì al governo greco un sostegno finanziario per coprire il deficit estero dopo l'uscita e persino una eventuale ristrutturazione del debito, ma solo a condizione che il debito greco rimanesse in Euro.

Il “Piano B” di Schauble riecheggia in qualche modo la proposizione chiave del Gattopardo, un celebre romanzo italiano: che tutto cambi affinché nulla cambi. Nel caso del Piano Schauble, tutto doveva cambiare, anche la moneta, al fine di non cambiare nulla riguardo ai rapporti di forza tra debitori e creditori e tra le classi sociali. Questo tipo di “Piano B” sarebbe stato catastrofico. Il peggio del rimanere nell'Euro combinato con il peggio dell'uscirne.

Dobbiamo dirlo con chiarezza: dati gli attuali rapporti di forza in Europa, e dato il grande ritardo delle forze di sinistra su questo tema, in caso di precipitazione degli eventi nell'Eurozona la proposta Schauble potrebbe essere il solo “Piano B” sul tavolo delle future trattative, non solo per la Grecia ma anche per altri paesi.

3. La proposta di Lafontaine : un ritorno al vecchio Sistema Monetario Europeo (SME)

Fortunatamente esistono anche altre soluzioni. Consideriamo, per esempio, il “Piano B” che consiste nella possibilità di un ritorno al vecchio SME. Questa opzione è stata avanzata da varie parti: Oskar Lafontaine, come sappiamo, è uno dei suoi sostenitori. [4]

Uno dei meriti della proposta di Lafontaine, dal mio punto di vista, è il fatto di mettere in chiaro che lasciare i tassi di cambio alla mercé delle forze di mercato non sarebbe la soluzione ottimale. I cambi flessibili alimenterebbero la speculazione e lavorerebbero nell’interesse del peggior capitalismo finanziario. Inoltre, non è detto che aiuterebbero a risolvere gli squilibri strutturali e a mitigare la centralizzazione dei capitali all'interno dell'attuale zona Euro.[5]

Detto ciò, a mio parere la proposta Lafontaine non è da sola sufficiente, e dovrebbe essere integrata. L'idea di tornare al vecchio Sistema Monetario Europeo può esser considerata come una ipotesi iniziale, non come il punto di arrivo della nostra analisi. I limiti di un ritorno allo Sme risiedono nel fatto che esso trascura un problema che è stato esaminato a fondo nella letteratura accademica sotto i nomi della “triade impossibile” o del “quartetto incoerente” dell'economia internazionale. In poche parole, il problema si riferisce alla difficoltà per ogni paese di garantirsi dei margini di autonomia per le politiche economiche nazionali in condizioni di completa libertà di circolazione internazionale del capitale e in parte anche dei beni. Per esempio, in una situazione di perfetta mobilità di beni e soprattutto dei capitali, un paese che tenda ad accumulare un deficit delle partite correnti non può perseguire politiche economiche tese ad aumentare l'occupazione.

Si noti che la possibilità di aggiustare i tassi di cambio, prevista dallo SME, non era sufficiente a risolvere questo problema. Le politiche economiche dei paesi con una tendenza sviluppare un deficit esterno erano fortemente influenzate dalle politiche economiche della Germania, il paese egemone che tendeva ad accumulare surplus. È proprio su questo punto che l'idea di una Banca Centrale emerse agli inizi degli anni '90, soprattutto da parte francese. L'idea prevalente in Francia era che lo SME fosse dominato dalle politiche monetarie della Germania e che una Banca Centrale Europea avrebbe aiutato a rendere le scelte politiche più condivise. Se non ricordiamo le condizioni della transizione dallo SME all'Eurozona, rischiamo di trascurare alcuni aspetti cruciali della storia dell'unificazione europea.

Per questi motivi, ritengo che sebbene la proposta di Lafontaine di discutere un ritorno allo Sme sia da ritenersi benvenuta, per poter compiere un passo avanti è necessario introdurre dei meccanismi ulteriori che limitino l'egemonia dei paesi con surplus delle partite correnti, una egemonia che esiste oggi ma che esisteva anche all'interno dello SME. Per essere ancor più chiari, un mero ritorno allo SME oggi non sarebbe sufficiente a risolvere gli enormi squilibri alimentati dalla deflazione salariale relativa in Germania, dove dal 1999 al 2013 i salari monetari sono cresciuti di appena la metà rispetto alla media dell'Eurozona.

4. Controlli sui capitali contro le politiche deflazioniste

Gli economisti sanno che esiste una sola soluzione logica a questo problema: qualche tipo di sanzione dovrebbe essere imposta ai paesi che usano la deflazione per aumentare il proprio surplus esterno.

In una prospettiva da “Piano A”, di riforma dei trattati Ue, sanzioni monetarie simili a quelle attualmente previste per i paesi con deficit di bilancio pubblico eccessivi potrebbero esser considerate. In sostanza, si tratterebbe di rendere l'attuale “Six Pack” più esteso e vincolante. Il problema è che un “Piano A” non sembra molto realistico, soprattutto nell’attuale fase storica.

Nella prospettiva più realistica di un “Piano B”, dunque, nel quale i trattati non sarebbero riformati e la zona Euro tenderebbe a deflagrare, quale tipo di sanzioni dovrebbero essere imposte ai paesi che, nonostante i loro ampi surplus delle partite correnti, adottassero ancora politiche deflazioniste? Io penso ci sia una sola risposta logica: deve esser possibile introdurre limiti alla libera circolazione dei capitali e forse anche dei beni da e verso quei paesi.

Questo significa, secondo me, che il ritorno a una sorta di SME dovrebbe essere combinato con la possibilità di imporre controlli di capitali da e verso i paesi che usino la deflazione per accumulare avanzi delle partite correnti. Vi prego di notare che questo tipo di soluzione ha riferimenti autorevoli. Tracce di essa si trovano nei contributi dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sui cosiddetti “labour standards”, e persino nello statuto del Fondo Monetario Internazionale. Io chiamo questa proposta “European Monetary Balanced Agreement” (EMBA), ma il nome non è importante. [6] Ciò che davvero conta è che tale soluzione potrebbe essere immediatamente adottata in maniera indipendente da parte di ciascun paese così come essere estesa passo ad accordi con altri paesi. Per questo la considero una soluzione più realistica di altre.

5. Contro l'onda nera della xenofobia

Nel Piano appena descritto vi è, implicita, quella che potremmo definire una “critica progressista” alla globalizzazione indiscriminata. Dal mio punto di vista, questa critica può rappresentare anche un modo per cercare di contrastare l'onda nera montante degli odierni neo-fascismi.

Su questo punto, lasciate che fornisca un esempio preciso. Mentre i nazionalisti xenofobi lottano per maggiori controlli sull'immigrazione, una rinnovata sinistra dovrebbe opporre a quest'onda nera l’alternativa dei controlli alla mobilità indiscriminata dei capitali da e verso i paesi che perseguano politiche di deflazione e di competizione al ribasso sui salari. Le forze di destra raccolgono consenso attraverso una facile battaglia contro l'immigrazione. Dovrebbe esser giunto il momento di proporre un'alternativa razionale e progressiva: arrestare i movimenti internazionali di capitali indiscriminati e deflazionistici.

6. Una critica alle caratteristiche più estreme del Mercato Unico Europeo

Concludendo, credo sia giunto il momento di superare un'incomprensione che per certi versi trova le sue origini in un'ingenua interpretazione del concetto di “'internazionalismo del lavoro”. Noi dovremmo chiarire a noi stessi che sostenere l’internazionalismo del lavoro non significa accettare una globalizzazione indiscriminata ma richiede piuttosto una continua organizzazione delle lotte sociali al fine di favorire uno sviluppo continuo, equilibrato e pacifico delle relazioni economiche tra nazioni.

Da questo punto di vista, la proposta di Lafontaine e di altri di un ritorno allo Sme è a mio avviso benvenuta. Ma se vogliamo davvero proporre un coerente “Piano B per l'Europa” allora dobbiamo esprimerci con estrema chiarezza sul punto: dobbiamo mettere in discussione non solo la Moneta unica europea ma anche le caratteristiche più estreme del Mercato unico europeo, a partire dalla libera mobilità dei capitali da e verso paesi orientati alla deflazione.

La globalizzazione capitalistica non è certo finita, ma sta attraversando una fase di crisi. I partiti di destra hanno notato questa tendenza e la sfruttano a loro vantaggio. Le forze di sinistra dovrebbero chiudere questo ritardo avanzando criticamente proposte internazionaliste adatte all'attuale complessa fase storica. Il ritorno a una sorta di Sistema Monetario Europeo con controllo sui capitali contro le politiche deflazioniste potrebbe costituire un'opzione coerente e razionale, nell'interesse dei lavoratori e della pace, in Europa e nel resto del mondo. Vi ringrazio.

Bibliografia

[1] Brancaccio, E. et al. (2013). The Economists’ Warning: European governments repeat mistakes of the Treaty of Versailles, Financial Times, 23 September; www.theeconomistswarning.com.

[2] Brancaccio, E., Garbellini, N. (2015). Currency regime crises, real wages, functional income distribution and production. European Journal of Economics and Economic Policies: Intervention, vol. 12, 3.

[3] “[…] In case no agreement could be reached, Greece should be offered swift negotiations on a time-out from the euro area, with possible debt restructuring.[…]”, The Eurogroup, 12 July 2015, 4 pm.

[4] Lafontaine, O. (2015). The European Monetary System (EMS): Let’s Develop a Plan B for Europe!, Global Research, September 23.

[5] On this point, see Brancaccio, E., Fontana, G. (2015). ‘Solvency rule’ and capital centralisation in a monetary union, Cambridge Journal of Economics, advance access online, 29 October.

[6] L'idea dell'EMBA potrebbe essere vista come una generalizzazione della precedente proposta per “uno standard salariale europeo”: Brancaccio, E. (2012). Current account imbalances, the Eurozone crisis and a proposal for a ‘European wage standard’. International Journal of Political Economy, vol. 41, Number 1.

Questo è l'intervento di Emiliano Brancaccio all'incontro di Parigi per un Piano B per l'Europa, un piano da preparare nel caso i tentativi di riforma dell'Unione Europea non funzionassero. Un piano sempre più necessario, come mostra la vicenda greca. Le proposte di Emiliano Brancaccio hanno creato un vivace dibattito all'incontro di Parigi, in particolare per quanto riguarda l'imposizione sui controlli di capitale e sulle merci tra i paesi, come mostra questo video, dove Martin Höpner (Max Planck Institute, Germania) sostiene una riproposizione dello Sme con l'imposizione di rivalutazioni per i paesi in surplus.

Articolo pubblicato su emilianobrancaccio.it

Originale in inglese: http://www.emilianobrancaccio.it/2016/01/25/back-to-the-old-european-monetary-system-a-comment-on-lafontaine/

Traduzione di Lorenzo Battisti per Marx21.it

Fonte: Marx21.it

Originale: http://www.marx21.it/index.php/internazionale/economia/26523-tornare-al-vecchio-sistema-monetario-europeo-un-commento-a-lafontaine

Etichette:

Brancaccio,

Debito,

euro,

Lafontaine,

moneta,

Schauble,

SME

giovedì 5 novembre 2015

Sull’uscita dall’euro non siamo “catastrofisti”. Una risposta a Gennaro Zezza

da keynesblog

AVVERTENZA: NULLA DI QUANTO CONTENUTO IN QUESTO ARTICOLO PUÒ ESSERE INTESO NEL SENSO DI UNA DIFESA DELL’UNIONE MONETARIA EUROPEA.

In un articolo pubblicato da Economia e Politica, Gennaro Zezza, tra le altre cose, risponde al nostro articolo sugli eccessivi ottimismi sull’uscita dall’euro. Ci pare però di poter dire che la risposta di Gennaro non fuga i dubbi lì espressi.

Preliminarmente chiariamo un fatto essenziale ai fini della discussione. Secondo Zezza:

La redazione di Keynes blog sembra concordare con Biasco sulle conseguenze catastrofiche, per il sistema finanziario internazionale, di una rottura della eurozona, ed enfatizza il modesto impatto che la svalutazione di una “nuova valuta” avrebbe sulla crescita.Che l’uscita unilaterale dell’Italia o di un altro paese dell’eurozona condurrebbe ad una deflagrazione incontrollata dell’Unione Monetaria e a una nuova pesante crisi non è una conclusione dei “catastrofisti” Biasco e Keynes blog, come suggerisce Zezza (ma anche Realfonzo).

Tutti gli studi condotti da banche e società di consulenza finanziaria puntano a questa conclusione. Noi abbiamo voluto citare Jens Nordvig e Nick Firoozye di Nomura perché – in quanto favorevoli ad uno smantellamento controllato dell’euro – sono insospettabili di simpatie “euriste”. In altre parole, non siamo più “catastrofisti” dei più avveduti noeuro. Del resto l’ultima volta che qualcuno ha escluso un contagio finanziario era la vigilia del fallimento di Lehman Brothers. Sappiamo come è finita la storia.

Tali analisi sono inoltre concordi nel sostenere che l’uscita di un paese (in particolare un paese come l’Italia o la Spagna) innescherebbe un effetto domino che porterebbe all’esplosione incontrollata dell’eurozona, con gravi ripercussioni tanto sul paese che esce quanto sul resto della zona euro (e oltre). Ed è questo infatti il motivo per cui molti propongono dei piani di smantellamento controllato. Per ragioni simili Yanis Varoufakis, Stuart Holland e James Galbraith hanno elaborato la Modest Proposal.

Scrive Zezza:

Un aspetto che accomuna le diverse analisi citate è la convinzione per cui l’uscita di un Paese – in particolare dell’Italia – dall’ eurozona implicherebbe certamente una svalutazione della nuova lira, svalutazione di grandezza imprecisata, ma che molti indicano del trenta per cento rispetto all’euro (nel caso in cui l’Italia sia l’unico Paese ad uscire) o alla nuova valuta della Germania. Non c’è dubbio che vi siano dei differenziali di competitività di prezzo tra i Paesi dell’eurozona, ma questi sono dovuti in larga parte alla politica di compressione dei salari attuata in Germania nei primi anni dell’euro, mentre i divari di competitività tra Italia e Francia, o Italia e Spagna, sono molto più contenuti. Nel caso in cui l’eurozona si dissolva, è quindi altamente probabile che il nuovo marco tedesco si rivaluterebbe in modo consistente rispetto alla nuova lira, ma che la lira debba perdere valore rispetto al nuovo franco, o la nuova peseta, o al dollaro statunitense, è tutto da dimostrare.Qui si dà per scontato che i mercati reagiranno alla dissoluzione dell’euro guardando i divari di competitività e prezzeranno le monete di conseguenza (Zezza tuttavia corregge successivamente questa impressione). Ciò è discutibile già in condizioni “normali” (e su questo si basa- ovviamente Gennaro lo sa benissimo – la critica Post Keynesiana alla teoria neoclassica del tasso di cambio; si veda in proposito Harvey qui e qui e per un modello alternativo qui). Ma, come abbiamo sottolineato nel nostro articolo, la dissoluzione dell’euro non sarebbe un evento “normale” paragonabile ad una semplice svalutazione. Richiamiamo alcuni argomenti già proposti nel nostro precedente articolo e che si ritrovano nelle analisi sui rischi di rottura incontrollata dell’eurozona (conseguenza ad esempio dell’uscita di un paese):

1. la dimensione dell’eurozona è imparagonabile a quella di altre unioni monetarie frammentatesi nel passato;

2. essendo l’euro una moneta unica e non

un semplice accordo di cambio, l’intreccio finanziario (ovvero le

relazioni di credito/debito) al suo interno non è paragonabile a quello

degli accordi di cambio;

3. poiché

l’euro è nato nel pieno della liberalizzazione finanziaria, neppure il

suo intreccio finanziario con l’esterno è paragonabile a quello di altre

unioni come l’URSS o la Cecoslovacchia; basti ricordare che l’euro è la

seconda valuta di riserva del mondo e che il 40% delle transazioni sui

mercati valutari coinvolge l’euro;

4. l’incertezza sul valore futuro di una nuova

valuta (o addirittura di più valute) porterà gli operatori a disfarsi

delle attività denominate in tale valuta; appare sensato quanto sostiene

UBS a tale proposito, quando sottolinea che la svalutazione delle nuove

divise non potrà rispettare i “fondamentali”;

5. la

ridenominazione sarà solo parziale, poiché una parte consistente dei

debiti (soprattutto privati) nell’eurozona è sotto legge estera (il 30%

solo considerando i bond denominati in euro); a questi si aggiungono i

saldi Target2 e altre forme di debito; ciò metterà a rischio i

bilanci di molte imprese nell’eurozona, del settore finanziario e non, e

ciò a sua volta alimenterà ancora la fuga di capitali, oltre a

produrre, almeno per alcuni paesi, una vera e propria balance sheet recession

e a mettere a rischio i bilanci delle banche dei paesi creditori che si

troverebbero piene di crediti (in euro) deteriorati o inesigibili,

oltre alle perdite dovute alla svalutazione degli asset ridenominati;

6. l’incertezza sui derivati denominati in euro ma emessi quasi totalmente sotto legge UK e USA;

7. l’incertezza riguardo l’esito di contenziosi legali sulla ridenominazione;

Che una ridenominazione non sia una semplice svalutazione, del resto, ce lo dicono anche i contratti di credit default swap

che, a meno del verificarsi di determinate condizioni (recentemente

riviste proprio in relazione al rischi di rottura dell’eurozona),

trattano una ridenominazione del debito pubblico, a differenza di una

svalutazione, come un credit event alla pari di una ristrutturazione.Quanto ai tassi di cambio della nuova lira rispetto ad altre valute, anche qui non si può fare affidamento su previsioni legate ai saldi commerciali o ai differenziali di competitività. Basti vedere gli effetti sul cambio dell’euro della crisi dei debiti sovrani. Dal luglio del 2011 al 25 luglio 2012 (il giorno del “whatever it takes”) l’euro si svaluta verso tutte le principali divise: l’euro perde il 16% rispetto al dollaro, il 18% verso lo Yen e il 15% verso la sterlina. L’euro torna poi ad apprezzarsi immediatamente dopo il discorso londinese di Draghi, sotto l’effetto della ritrovata fiducia sulla tenuta della zona euro, che induce i capitali a tornare verso l’UEM.

Nulla di drammatico sia chiaro, ma questo ci dice che in caso di uscita, la nuova lira si svaluterebbe verso tutte le principali divise, non solo rispetto al marco, e in particolare rispetto a quelle dei paesi tradizionalmente considerati safe haven, (principalmente Stati Uniti, Gran Bretagna, Giappone, Canada, Australia e Svizzera). Con l’euro la svalutazione è stata “dolce”, ma per quanto detto non dobbiamo aspettarci che lo sia per le nuove valute dei paesi periferici a seguito dell’esplosione dell’UEM.

Prosegue Zezza:

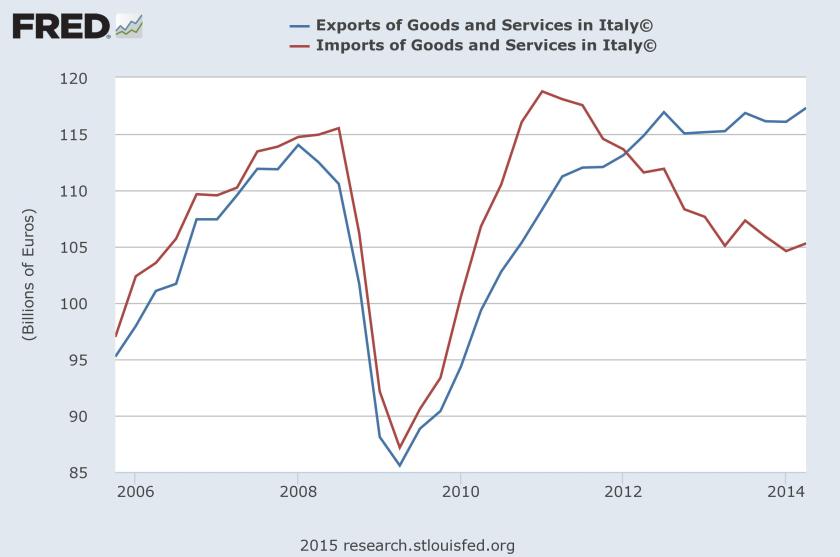

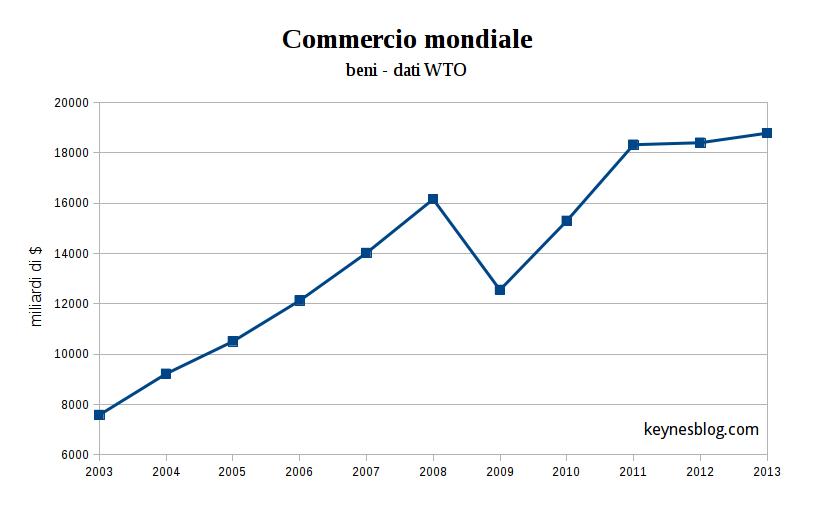

Il saldo delle partite correnti italiane è migliorato sia per gli effetti della crisi – che deprime le importazioni – ma anche per la buona tenuta delle imprese italiane sui mercati internazionali, soprattutto quelli esterni alla zona euro. Ad esempio, in una ricerca recente del Fondo Monetario Internazionale si nota che – nonostante gli indicatori di competitività basati sul costo del lavoro per unità di prodotto dovrebbero suggerire un tracollo dell’export italiano – la performance delle nostre imprese è stata di tutto rispetto, relativamente a quella di Paesi simili.Se guardiamo gli andamenti dell’import e dell’export dell’Italia dal 2011, cioè da quando l’eurozona è piombata nella crisi degli spread, nel credit crunch e nelle controproducenti politiche di austerità, vediamo che il miglioramento della bilancia commerciale è imputabile esclusivamente alla riduzione delle importazioni (l’attuale livello di esportazioni è circa uguale al picco delle importazioni), mentre le esportazioni sono quasi ferme dall’inizio del 2011:

Un dato, questo, che accomuna gran parte dell’economia mondiale nel suo complesso, con il commercio internazionale praticamente fermo al 2011:

Continua Zezza:

La nuova lira potrebbe invece svalutarsi – dopo l’euroexit – se si consentono operazioni speculative sui mercati finanziari. E’ noto come questo tipo di scommesse speculative possano autorealizzarsi: se i mercati si aspettano una svalutazione della lira rispetto al nuovo marco tedesco, venderanno titoli in lire per acquistare titoli in marchi, aumentando quindi l’offerta di lire contro marchi e spingendo verso la svalutazione […] Nella prima fase successiva all’euroexit, queste operazioni devono quindi essere regolamentate. Una volta stabilizzati i mercati finanziari, e mostrata la possibile stabilità della nuova lira rispetto al dollaro e alle altre valute (e ad un nuovo marco tedesco rivalutato), le regolamentazioni dei mercati finanziari possono essere riviste.Zezza lascia alla fantasia del lettore immaginare tali misure. Nel nostro articolo abbiamo già evidenziato che l’imposizione di controlli sui movimenti di capitali, mettendo di fatto l’Italia fuori dai mercati di capitali, probabilmente ci costringerebbe a chiedere un sostegno finanziario ponte alle istituzioni internazionali almeno per puntellare i debiti non convertibili del settore privato, finanziario e non. A questo si aggiungerebbero i saldi negativi con il sistema Target2. Nel blow up finanziario seguente la frantumazione dell’eurozona non è affatto detto che il ritorno sul mercato dei capitali sia rapido e indolore e che quindi sia possibile rimuovere velocemente le misure di controllo dei movimenti di capitali.

Lo diciamo non perché contrari a regolamentare i movimenti di capitali (tutt’altro!) ma perché è evidente che un conto è una regolamentazione a livello internazionale o anche solo nazionale, ma adottata dalla maggior parte dei paesi industrializzati (come accadeva prima della liberalizzazione finanziaria degli anni ’90), tutt’altro conto è l’autoisolamento finanziario di un paese con difficoltà a stabilizzare il valore della sua moneta per la pressione dei capitali in uscita.

Poco realistico è anche l’auspicio, espresso da Zezza, che l’uscita dall’euro ci regali spazi per la crescita della domanda e dell’occupazione. Dovremmo infatti finanziare le importazioni con le esportazioni e mantenere un certo surplus per ripagare i debiti con l’estero e con chi ci fornirà assistenza nel breve periodo. Ma il successo di tale operazione è tutt’altro che scontato. Per quanto detto l’Italia avrà difficoltà a mantenere le attuali (e non particolarmente brillanti) esportazioni nel momento in cui il resto dell’eurozona venisse colpita dal contagio finanziario che tutti gli studi – compresi come già detto quelli dei più avveduti noeuro – prevedono e nonostante la svalutazione della lira. Nel mentre, a causa della svalutazione, i costi delle importazioni cresceranno e questo potrebbe – come accaduto al Giappone e ad altri paesi, ridurre (invece che aumentare) – il nostro saldo con l’estero. Poco possiamo contare sul prezzo del petrolio, già in risalita. In questo scenario, insomma, l’Italia vedrebbe paradossalmente ridotti gli spazi per aumentare la sua domanda interna senza incorrere in un disavanzo con l’estero.

Esclusa l’uscita unilaterale, come del resto fanno i più avveduti tra i noeuro, rimangono due strade: uno smantellamento controllato dell’euro o la sua “riparazione in corsa” (come suggerisce la Modest Proposal di Varoufakis-Hollad-Galbraith). Può sembrare paradossale ma la prima strada richiede un livello di cooperazione e solidarietà di gran lunga superiore alla seconda, come si evince dalla lettura dei piani sviluppati in questi anni. La seconda, come è noto, è l’oggetto della battaglia del nuovo governo greco. La condizione per un pieno successo di tale prospettiva è che gli altri popoli europei – in particolare quelli dell’Europa meridionale – si affianchino a questo tentativo. Qualche segnale molto incoraggiante in tal senso viene dalla Spagna e dall’Irlanda dove forze radicali che (come Syriza) non propongono l’uscita dall’euro sono in testa ai sondaggi. Forse, lo diciamo sommessamente, non è un caso.

Gli eccessivi ottimismi sull’uscita dall’euro

E' doveroso riportare anche simili obiezioni ad un'uscita dall'euro, se non altro perché a differenza delle affermazioni di quelli che si limitano ad opporre fantasie visionarie sull'Europa perchè più grande e più bella, queste argomentazioni appaiono sensate.

da Keynesblog

AVVERTENZA: NULLA DI QUANTO CONTENUTO IN QUESTO ARTICOLO PUÒ ESSERE INTESO NEL SENSO DI UNA DIFESA DELL’UNIONE MONETARIA EUROPEA.

Riccardo Realfonzo e Angelantonio Viscione analizzano, in un articolo del 22 gennaio 2015 su Economia e Politica, le conseguenze di una possibile uscita dell’Italia dall’euro. Vi sono molte utili conclusioni nello studio, a partire da quella sulla scarsa crescita dell’occupazione. Se guardiamo al 1992, anzi, a crescere fu la disoccupazione. Così come è utile ricordare che l’effetto della svalutazione, se i salari tornassero a crescere (come socialmente auspicabile), sarebbe di breve durata. Del resto Roger Bootle, vincitore del premio Wolfson 2012 per il suo piano di uscita dall’euro, mette chiaramente in evidenza che devono essere i lavoratori a pagare le conseguenze dell’eurexit. L’alternativa “o si svaluta la moneta o si svaluta il lavoro” è fuorviante: in realtà spesso le grandi svalutazioni della moneta sono funzionali alla svalutazione del lavoro (si veda ad esempio l’andamento dei salari reali in Gran Bretagna negli ultimi anni e gli esempi portati dai Realfonzo e Vicarelli e da Brancaccio e Garbellini) al fine di aggirare la rigidità verso il basso dei salari nominali. Vi sono però due aspetti che ci paiono trascurati nell’analisi di Realfonzo e Viscione e che, se tenuti adeguatamente in conto, cambiano radicalmente il quadro.

“Una Lehman al quadrato”

Realfonzo e Viscione, nella loro analisi, assumono implicitamente che, dopo l’uscita dell’Italia dalla moneta unica, l’euro, l’Europa e il resto del mondo continuino a funzionare come se nulla fosse. L’uscita dall’euro viene cioè trattata dai due autori come una semplice svalutazione o al limite come l’uscita da un sistema di cambi fissi, come fu nel caso dell’uscita dallo SME nel 1992. Anche se così fosse, basta vedere cosa è accaduto in alcuni paesi dell’Est Europa dopo la rivalutazione da parte della Banca Nazionale Svizzera per comprendere che con la finanza globalizzata anche una semplice svalutazione può produrre effetti imprevedibili. Ma nel caso dell’uscita dell’Italia dall’euro, occorre prepararsi ad effetti molto più grandi e su scala più vasta.Come ammettono anche autori pur favorevoli alla fine della moneta unica, l’uscita unilaterale di un paese dall’eurozona, come l’Italia o la Spagna, determinerebbe un effetto contagio sull’intero sistema bancario europeo, che porterebbe all’uscita disordinata e in sequenza di altri paesi deboli. Esso poi colpirebbe in modo significativo la Francia e anch’essa sarebbe probabilmente costretta ad uscire. Infine il contraccolpo di questa “fine al rallentatore”, accompagnata dal panico dei mercati, si abbatterebbe sulle banche tedesche e sul resto del globo.

L’intreccio finanziario nell’eurozona implica cioè quello che Yanis Varoufakis ha descritto come un “castello di carte”. Se si toglie una carta, tutto il castello crolla. Una conferma viene anche dalla lettura dei risultati dello stress test del Center for Risk Management di Losanna, che tiene conto dell’effetto contagio di un eventuale crisi finanziaria e mostra quanto sia fragile, e interconnesso, il sistema bancario europeo.

Il contagio finanziario potrebbe forse essere contenuto da un massiccio intervento della BCE e dell’ESM, che andrebbero in soccorso delle banche e degli Stati che necessitassero di assistenza per evitarne l’uscita dalla moneta unica. Molti giudicano gli strumenti finora messi in campo dall’UE (ESM, Unione Bancaria, OMT) insufficienti allo scopo, ma, anche se ciò non fosse vero, il contagio implicherebbe comunque un nuovo credit crunch e una nuova pesante recessione, accompagnata da un rafforzamento delle spinte deflattive, che rappresenterebbero altra benzina sul fuoco dei fallimenti bancari a catena.

Ma persino sulla capacità della BCE di frenare la dissoluzione incontrollata dell’eurozona e assicurare la tenuta del suo sistema finanziario si possono nutrire molti dubbi. Si immagini come i mercati potrebbero reagire all’uscita di un paese dall’eurozona (e all’eventuale default sui saldi Target 2) dopo che la Banca Centrale Europea esplicitamente ha impegnato se stessa sull’irreversibilità della moneta unica “per tutti i suoi membri”, attraverso l’OMT e poi il Quantitative Easing. La credibilità della BCE, l’unico collante che ha tenuto l’euro in piedi sinora, e quindi della stessa moneta che essa emette, ne verrebbe danneggiata e l’istituto di Francoforte difficilmente potrebbe svolgere efficacemente il ruolo attuale di garanzia di tenuta dell’Unione Monetaria Europea.

Il rischio è quello di una “Lehman Brothers al quadrato”, per dirla con Barry Eichengreen. La crisi del 2008 sin fondo si diffuse nel mondo grazie al fallimento di una sola banca, per quanto grande. E il nuovo shock avverrebbe non dopo anni di espansione, come nel caso di Lehman, ma a valle di una dura recessione. L’enfasi di Eichengreen pare quindi appropriata, anche considerando l’eccezionalità dell’eventuale esplosione dell’area euro, come confermano i fatti che riportiamo qui di seguito.

Un evento senza paragoni storici

Di crisi bancarie è piena la storia, così come di svalutazioni e disfacimenti di sistemi monetari, ma non vi è alcun precedente storico paragonabile alla disintegrazione incontrollata dell’euro. Per avere un’idea del perché, basta ricordare alcuni dati, richiamati da Jens Nordvig e Nick Firoozye di Nomura, che pure sono favorevoli ad uno smantellamento controllato dell’eurozona (non a caso il titolo dello studio di Nordvig e Firoozye non è “Come uscire dall’euro” ma “Ripensare l’unione monetaria europea”):

1) l’eurozona produce circa il 20% del PIL mondiale, a fronte dei pochi punti percentuali rappresentati dalle economie implicate in precedenti rotture monetarie;

2) Le banche dell’eurozona possiedono il 35% degli asset mondiali e il 34% dei prestiti internazionali;

3) l’euro è la seconda moneta di riserva internazionale: il 25% delle riserve delle banche centrali del mondo è denominato in euro e quasi il 40% degli scambi sui mercati valutari internazionali coinvolge l’euro;

4) il 30% dei debiti privati nell’eurozona è sotto legge estera e quindi non verrebbe ridenominato, con pesanti effetti sullo stato patrimoniale di grandi imprese e banche, che in alcuni paesi produrrebbe una nuova recessione da “balance sheet effect”;

5) se guardiamo ai derivati europei, ben il 95% è sotto legge estera (di solito britannica o statunitense). Cosa succederebbe a questi titoli? Il 2008 ci dice quanto i derivati possano diffondere il contagio finanziario a livello globale;

Nordvig e Firoozye (ricordiamolo ancora: due autori “noeuro”) ammettono quindi che una rottura disordinata dell’eurozona eccederebbe “per un ampio margine” quanto accaduto in passato nei mercati emergenti, a causa dell’ “enorme dimensione delle attività e delle obbligazioni denominate in euro”. Aggiungono che l’ “ondata di fallimenti avverrebbe a livello globale”. E concludono che “la più probabile implicazione tale processo di ridenominazione disordinata sarebbe un completo congelamento del sistema finanziario, non solo nella zona euro, ma anche a livello mondiale” con inevitabili ripercussioni sull’economia reale per un periodo prolungato. Qualcosa di molto diverso rispetto ad una semplice svalutazione.

Nella sua risposta a Realfonzo e Vicarelli, il prof. Biasco contempla anche il problema di un eventuale default sul debito pubblico italiano, ma poiché esso è in larghissima parte sotto legge nazionale, costituisce forse un problema minore, sebbene non vada escluso l’effetto avverso dell’incertezza sull’esito di lunghi e complicati contenziosi legali, sia a livello nazionale che internazionale, dato che l’uscita unilaterale dall’euro non è prevista nei Trattati. Anche escludendo questo problema, tuttavia quanto abbiamo già richiamato sembra abbastanza.

Certo, forse si potrebbe trovare un modo per mettere in piedi una dissoluzione controllata, ma dobbiamo sapere che essa potrebbe essere costosa per i paesi debitori, richiedendo di mantenere per quanto possibile i debiti esteri, pubblici e privati, in una moneta comune (l’ECU di antica memoria) come suggeriscono ad esempio i già citati Nordvig e Firoozye, ma anche molti altri autori, seguita da un default controllato di alcuni paesi. Tale soluzione richiederebbe comunque un livello di solidarietà e coordinamento oggi impensabili, di gran lunga superiori alla “riparazione in corsa” dell’eurozona attraverso soluzioni tecnicamente più semplici e meno costose come quelle avanzate da Amato e Fantacci o da Varoufakis-Holland-Galbraith.

La svalutazione che non funziona

Un altro punto che l’analisi di Realfonzo e Viscione sembra trascurare è collegato agli effetti della svalutazione. In primo luogo, va rilevato che non è possibile stabilire l’ammontare della svalutazione che subirebbe la nuova moneta italiana perché, come abbiamo detto, l’evento “crollo dell’euro” non ha alcun paragone. Realfonzo e Viscione non lo fanno, ma molte analisi ipotizzano per l’Italia una svalutazione tra il 20% e il 30% nei confronti dell’euro residuo o del nuovo marco tedesco. Altri, come UBS, sostengono invece che l’eccezionalità dell’evento potrebbe portare a svalutazioni molto maggiori, potenzialmente dannose, invece che corroboranti per le economie deboli. Certo, si può ipotizzare di mettere dei controlli sui movimenti di capitali, di istituire apposite aste invece di abbandonare la nuova valuta alle decisioni dei normali mercati valutari, ma uscire dal mercato dei capitali significa dover poi chiedere aiuto al Fondo Monetario Internazionale (o agli Stati Uniti o alla Cina), se non altro per sostenere le imprese produttive e finanziarie indebitate in valuta estera, accettandone le condizioni. Inoltre, per quanto detto, la Comunità internazionale si troverebbe a soccorrere più paesi, tra i quali almeno due grandi economie (Italia e Spagna), che nel complesso rappresentano il 6-7% del PIL mondiale. La situazione sarebbe ancora più grave nel caso in cui anche la Francia si aggiungesse ai PIIGS.Ipotizziamo tuttavia che la svalutazione sia contenuta e lasciamo stare per ora gli effetti finanziari. Se guardiamo al recente passato, molti paesi che hanno svalutato, in particolare dal 2011, non hanno avuto alcun beneficio. Alcuni, come Argentina, Gran Bretagna, Giappone, paesi pure molto diversi tra loro, hanno visto addirittura un peggioramento dei conti con l’estero, che poco sembra avere a che fare con la “curva J” e molto invece con la carenza di domanda estera. In seguito alla crisi, il commercio mondiale è cresciuto a ritmi a dir poco asfittici, dopo 20 anni di crescita a doppia cifra. E questo proprio per colpa dell’austerità europea. Ma l’esplosione dell’eurozona non porterebbe certo ad una reflazione: per quanto detto dovremmo semmai immaginare un nuovo periodo di crisi, ulteriore contrazione della domanda estera e una maggiore austerità, a partire dalla Germania. Serve a poco svalutare se i tuoi vicini sono in crisi e alla ricerca di risorse per puntellare il loro sistema bancario indebitato o colpito da pesanti perdite in conto capitale. E vale a poco quindi il paragone con il 1992, quando ci trovammo invece nella situazione esattamente opposta, con la Germania in deficit di bilancio. Quello di cui ha bisogno l’Europa (e il mondo) non è un aggiustamento basato sui prezzi, ma sulle quantità.

Conclusioni

Come qualsiasi azione, anche l’uscita dall’euro va giudicata in base ad un calcolo di costi e benefici. Purtroppo le analisi di molti economisti “noeuro” tendono a sottovalutare i primi e sovrastimare i secondi. Realfonzo e Viscione sono molto più prudenti, e tuttavia sembrano anche essi muoversi nell’ottica dell’assenza di effetti di contagio finanziario e spill-over sul resto dell’eurozona (e oltre) e trascurano la contrazione della domanda estera che annullerebbe gli effetti positivi, ancorché transitori, della svalutazione.Yanis Varoufakis ha giustamente sottolineato che l’eurozona è una nave costruita male, ma farla affondare e gettarsi nell’Oceano non è un’alternativa. In mancanza di quella cooperazione che non riusciamo a raggiungere su misure meno impegnative come salvare la piccola Grecia, ciò che ci attende è probabilmente l’acqua gelida e le incognite di un evento senza precedenti, non il tepore della ritrovata sovranità monetaria.

Etichette:

austerità,

BCE,

euro,

Europa,

eurozona,

keynesblog,

moneta,

PIIGS,

Pil,

svalutazione

domenica 1 novembre 2015

30 tesi: investimenti multilaterali per un nuovo ordine monetario globale

di Vladimiro Giacché da globalist.it

Relazione presentata al convegno tenutosi a Roma il 2 ottobre 2015 "La Cina dopo la grande crisi finanziaria del 2007-2008″

1. Dopo la Grande Recessione i paesi dell'Occidente capitalistico non sembrano capaci di uscire dal modello, inaugurato negli anni Ottanta e definitamente entrato in crisi nel 2007/2008, di una crescita alimentata dal debito e dall'abnorme sviluppo della finanza.

2. Si tratta di un modello che ha comprato la crescita nei paesi capitalistici avanzati con un'insostenibile crescita di debito e asset finanziari ("financial depth") che in poco meno di 30 anni sono passati dal 119% del pil mondiale (1980) al 356% (2007) [Grafico 1].

Tra le controtendenze alla caduta del saggio di profitto, nel periodo 1980-2007 un ruolo preminente (anche se non esclusivo) ha quindi giocato la finanziarizzazione, ossia il "capitale produttivo d'interesse" (Marx, Capitale, L. III sez 3).

Tra le controtendenze alla caduta del saggio di profitto, nel periodo 1980-2007 un ruolo preminente (anche se non esclusivo) ha quindi giocato la finanziarizzazione, ossia il "capitale produttivo d'interesse" (Marx, Capitale, L. III sez 3).3. Esso ha consentito:

a) il mantenimento di una buona propensione al consumo da parte della classe lavoratrice in USA, UE e Giappone, nonostante salari reali calanti dall'inizio degli anni Settanta: questo grazie alla speculazione di borsa e allo sviluppo del credito al consumo;

b) il sostegno ad industrie di settori maturi, che hanno potuto sopravvivere nonostante un'evidente sovrapproduzione (cfr. settore automobilistico): questo grazie alle società finanziarie collegate e al credito al consumo;

c) la possibilità, per le stesse industrie del settore manifatturiero, di fare profitti attraverso la speculazione di borsa, attraverso la finanza proprietaria, il trading, ecc.

4. La crisi iniziata nel 2007 ha rotto quel modello di sviluppo. Ha distrutto capitale reale e fittizio in enorme quantità (a conferma del carattere non ciclico della crisi). Ma non è riuscita a rilanciare l'accumulazione di capitale su scala globale.

5. Stati Uniti, Giappone e Unione Europea (e più in particolare l'eurozona) si trovano molto al di sotto della crescita potenziale stimata prima della crisi [2-3].

6. Nel mondo ci sono decine di milioni di disoccupati in più, soprattutto nei paesi a capitalismo avanzato, e quindi salari mancanti per oltre 1,2 trilioni di dollari, che gravano sulla domanda globale [4].

7. Il debito complessivo, al contrario, è cresciuto di 57 trilioni di dollari dal 2007. Sia nei paesi a capitalismo maturo, sia nelle economie emergenti (Cina inclusa) [5].

8. Per quanto riguarda in particolare i paesi a capitalismo maturo, a un calo contenuto del debito privato ha fatto riscontro un forte aumento del debito pubblico, principalmente a causa della enorme socializzazione delle perdite conseguente alla crisi (gli Stati hanno salvato a proprie spese dalla bancarotta il sistema finanziario e in qualche caso anche buona parte del settore manifatturiero) [6].

9. Dopo la crisi, le banche centrali di USA, Giappone e poi anche UE hanno inondato il mondo di liquidità, portando a zero i tassi d'interesse (politica monetaria convenzionale) e acquistando massicciamente asset finanziari sul mercato (QE, politica monetaria non convenzionale).

10. La Federal Reserve statunitense ha comprato titoli di Stato Usa e obbligazioni private per 4 trilioni di dollari. Attualmente nell'eurozona i riacquisti di obbligazioni da parte della BCE sono superiori alle nuove emissioni nette [7-8].

11. Questo ha sostenuto i mercati azionari e quelli dei titoli di Stato sia negli Stati Uniti che in Europa [9-10-11]. Ma non ha fatto realmente ripartire la crescita.

12. Questa constatazione ha indotto alcuni studiosi, tra cui Lawrence Summers e Paul Krugman, a rispolverare il concetto di "stagnazione secolare" (nato durante la crisi degli anni Trenta). La situazione è stata così descritta: "Sei anni sono passati dallo scoppio della Crisi Globale e la ripresa non è ancora soddisfacente. I livelli di prodotto interno lordo sono stati superati, ma poche economie avanzate sono tornate ai tassi di crescita pre-crisi nonostante anni di tassi d'interesse praticamente a zero. Inoltre, cosa preoccupante, la crescita recente ha un vago sentore di nuove bolle finanziarie. La lunga durata della Grande Recessione, e le misure straordinarie necessarie per combatterla, hanno originato una diffusa sensazione, non meglio definita, che qualcosa sia cambiato. A questa sensazione ha dato un nome a fine 2013 Lawrence Summers, reintroducendo il concetto di 'stagnazione secolare'».

13. Tale concetto, come ha osservato Paul Krugman, afferma che «periodi come gli ultimi 5 anni e oltre, in cui anche una politica di tassi d'interesse a zero non è in grado di ricreare una situazione di piena occupazione, sono destinati ad essere molto più frequenti in futuro».

14. La ripresa da parte di Summers, Krugman e altri, della teoria della "stagnazione secolare" indica precisamente la difficoltà, ma al tempo stesso la avvertita necessità, per i paesi a capitalismo maturo, di mantenere in vita quel modello di crescita imperniato sul capitale produttivo d'interesse che è entrato in crisi nel 2007. Questo però si scontra con due problemi.

15. Il primo è la sproporzione crescente tra liquidità immessa nel mercato da parte delle banche centrali e risultati in termini di crescita, sproporzione accompagnata dal rischio di alimentare instabilità finanziaria.

16. Il secondo consiste nel fatto che le politiche monetarie espansive (convenzionali e non) delle principali banche centrali occidentali sono di fatto pagate dai paesi emergenti su cui le valute internazionali di riserva (e in particolare il dollaro) esercitano un diritto di signoraggio. Le manovre monetarie espansive del centro capitalistico sono pagate dalla periferia.

17. Espandendo la loro base monetaria, i paesi le cui monete sono valute internazionali di riserva scaricano infatti il costo della loro politica monetaria espansiva sui paesi emergenti, che sono costretti ad adoperare quelle valute per gli scambi internazionali. Inoltre, rendendo negativi in termini reali i tassi d'interesse sui propri titoli di Stato, il costo dell'operazione viene scaricato su chi li ha comprati (come è noto la Cina ha molti titoli di Stato americani in portafoglio). Secondo Pingfan Hong (Onu) qualcosa come 3.700 miliardi di dollari di valore sarebbero stati trasferiti in questo modo dai paesi in via di sviluppo ai paesi più ricchi del pianeta.

18. Questo rappresenta un forte incentivo al superamento dell'attuale ordine monetario mondiale.

19. L'obiettivo strategico è quello enunciato dall'agenzia cinese Xinhua il 30 ottobre 2013: creare "una nuova valuta di riserva internazionale che rimpiazzi quella attualmente dominante, cioè il dollaro".

20. Esso viene oggi perseguito principalmente in 2 modi:

a) Primo modo: costruendo progressivamente un'alternativa concreta all'uso del dollaro, dell'euro e dello yen nelle transazioni internazionali. Questo sta già avvenendo: attraverso accordi bilaterali, un numero sempre maggiore di paesi ha stipulato con la Cina contratti in base ai quali le transazioni commerciali vengono regolate non più in dollari, ma in yuan. Ed è precisamente su questa base che fin dall'ottobre 2013 lo yuan ha superato l'euro e lo yen nel Trade Finance a livello internazionale, divenendo la seconda valuta mondiale in tale ambito [12]. La richiesta di ammissione dello yuan alle monete del paniere FMI dei diritti speciali di prelievo (SDR) rientra nella stessa strategia.

b) Un secondo modo è rappresentato dalla costruzione di nuove banche multilaterali di sviluppo (Banca dei BRICS e AIIB). Esse hanno però due obiettivi:

21. Il primo obiettivo è la costruzione di infrastrutture finanziarie incentrate sui BRICS e non più sulla triade Europa-Stati Uniti-Giappone, e quindi in grado di assecondare la transizione a un ordine monetario più bilanciato.

22. Il secondo obiettivo, enunciato in modo chiaro sin dal 2013 da Justin Yifu Lin (Against the consensus), è quello di colmare il gap infrastrutturale fisico dei paesi emergenti, eliminando colli di bottiglia dello sviluppo e sbloccando così importanti riserve di crescita mondiale. È importante notare che di questa crescita beneficerebbero sia i paesi emergenti (com'è ovvio), sia i paesi a capitalismo maturo (in grado di fornire oggi macchinari, domani beni di consumo ai mercati con migliore potenziale del mondo).

23. È importante osservare che questa strategia per il rilancio dell'accumulazione di capitale su scala globale è l'unica vera alternativa oggi in campo, per uscire dalla crisi, alla riproposizione del modello imperniato sul capitale produttivo d'interesse e quindi sull'incremento esponenziale del capitale fittizio.

24. Al tempo stesso, se ci fermiamo sulle più importanti infrastrutture ipotizzate, ossia la Via della Seta Terrestre e Marittima [13], vediamo che esse hanno un'implicazione geopolitica fondamentale: ossia l'avvicinamento di Europa ed Asia (e in prospettiva, forse, addirittura la creazione di un blocco eurasiatico).

25. Oggi a questo avvicinamento si oppone non soltanto la carenza di infrastrutture di trasporto adeguate, ma l' "arco di instabilità" che destabilizza Medio Oriente e Asia Centrale, interrompendo in più punti entrambi i tracciati [14].